本文

投票の方法

投票日に投票する場合

1.選挙の公示日(告示日)以降、投票所入場整理券が郵送されますので、それに記載された内容を確認してください。

注)投票所入場整理券がない場合(未着、紛失)でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の受付にお申し出ください。

↓

2.名簿対照係で選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。

注)この際、本人確認のため簡単なご質問をする場合があります。

↓

3.確認が終わると投票用紙が交付されます。

注)自分で投票用紙の記入ができない方は、投票所の係員が代筆する「代理投票」ができます。

注)目が不自由な方は「点字投票」ができます。

↓

4 投票記載台で投票用紙に記入します。

注)候補者の氏名等は投票記載台に掲示してあります。

↓

5 投票箱に投票用紙を投函します。

以上で投票が終了となります。

投票所入場整理券

投票所入場整理券は、選挙の公示日(告示日)後、選挙人名簿に登載されている方に投票日時、投票所の場所、期日前投票のご案内などのため、1枚に家族4名分の名前を連記できる圧着はがきを早急に郵送しています。

※世帯分離されている場合は、別のはがきとなります。

また、投票所や期日前投票所で、選挙人名簿との照合にも使います。

注)投票所入場整理券がない場合(未着、紛失)でも、選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、そのまま投票所・期日前投票所においでください。

期日前投票

投票日当日に投票できない方は、期日前投票所で、投票日前に投票することができます。

投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の「宣誓書」の提出が必要となります。

期日前投票所において、「宣誓書」にご記入いただくか、投票所入場整理券の裏面にある「宣誓書」に記入してご来場ください。

なお、「宣誓書」は必ず自署してください。

|

期間 |

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで。(土日、祝日もできます。) *イオン八街店は選挙毎に異なるためご注意ください。 |

|---|---|

|

時間 |

午前8時30分から午後8時まで。 |

|

場所 |

注)選挙の種類等により、期間や時間、場所が異なる場合があります。(選挙の際にお知らせいたします。) |

投票所入場整理券をお持ちください。(※未着、紛失など投票所入場整理券がない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。)

不在者投票

不在者投票は、滞在先での投票や郵便による投票および投票日翌日までに18歳になられる方で投票日に都合により投票所に来ることができない方などが投票できる制度です。

要件

|

八街市選挙管理委員会で不在者投票をする場合 |

投票日翌日までに18歳を迎える方で、当日都合により投票所に来られない場合 |

|---|---|

|

最近八街市へ引越ししてこられたため、前の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が八街市で投票する場合 |

|

|

滞在先等で不在者投票する場合 |

八街市の選挙人名簿に登録されている方が他の市区町村で投票する場合 |

|

郵便等で不在者投票する場合 |

身体に重度の障害などがある方のために設けられた制度です。 |

|

指定施設(病院、老人ホーム等)で投票する場合 |

投票日翌日までに18歳を迎える方で、当日都合により投票所に来られない場合

ケース:投票日翌日までには18歳になるが、投票日当日は都合がつかないため、期日前投票をしようとした。しかし、この時点ではまだ17歳であった。

このような場合、名簿登録地での不在者投票として投票していただきます。

投票方法

※投票記載所は八街市役所内の期日前投票所が兼ねております。

1 受付

受付で請求書兼宣誓書の用紙を受け取り、必要事項を記入して受付に提出します。

↓

2 投票用紙の交付

選挙人名簿と対照の後、投票用紙および選挙の種類が記載された投票用封筒(内封筒・外封筒)を受け取ります。

↓

3 投票

(1)投票記載台で投票用紙に記載します。

注)候補者の氏名等は投票記載台に掲示してあります。

↓

(2)投票用紙を内封筒へ入れ封をします。さらに外封筒へ入れ封をし、外封筒の表面に署名します。

↓

(3)不在者投票管理者へ提出し、外封筒に立会人が署名または記名押印します。

↓

(4)不在者投票管理者が提出された外封筒を他の封筒に入れ封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、投票管理者へ送致します。

以上で投票完了となります。

八街市の選挙人名簿に登録されている方が他の市区町村で投票する場合

長期の旅行や出張などでの不在者投票

旅行先や出張先の市区町村でも不在者投票ができます。

投票をするには、不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書の提出が必要です。請求書兼宣誓書は、八街市選挙管理委員会のほか、滞在地の選挙管理委員会にもあります。

不在者投票は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、滞在先の市区町村選挙管理委員会でできます。

なお、受付時間については、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問合せください。

不在者投票手続の流れは以下のとおりです。

1.不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を住所地の選挙管理委員会へ提出します。※自署が必要なため直接または郵送してください。

また、LINEでも申請できます。詳しい手続きの方法等は選挙の際にお知らせします。

↓

2.選挙人名簿の登載が確認されると、後日、投票用紙や不在者投票証明書等が郵送されてきます。その郵便物を持って、お近くの選挙管理委員会で職員立会いのもと不在者投票を行います。

↓

3.不在者投票を終えた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から住所地の選挙管理委員会へ郵送します。

以上で投票完了となります。

注)不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。(開封すると投票はできません)

また、投票用紙にあらかじめ記入をすることはできません。(記入していると無効になります)

注)投票用紙等がお手元に届いている方は、できるだけ早めに投票を行ってください。

注)不在者投票用紙等がお手元にまだ届いていない方は、請求した市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。

郵便等で不在者投票する場合

身体に一定の障害がある方や要介護5の方は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する(郵便等による不在者投票)ができます。

【要件】※自ら投票の記載をする場合(事前に手続きが必要となります。)

|

手帳等の種別 |

障害等の種別 |

障害等の程度 |

|---|---|---|

|

身体障害者手帳 |

両下肢、体幹、移動機能の障害 |

1級、2級 |

|

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |

1級、3級 |

|

|

免疫、肝臓の障害 |

1級~3級 |

|

|

戦傷病者手帳 |

両下肢、体幹の障害 |

特別項症~第2項症 |

|

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の 障害 |

特別項症~第3項症 |

|

|

介護保険被保険者証 |

- |

要介護5 |

上記の対象者で自ら投票の記載ができない者として次の条件に該当する方は代理記載制度を利用できます。

【要件】※代理人が記載する場合(事前に手続きが必要となります。)

|

手帳等の種別 |

障害等の種別 |

障害等の程度 |

|---|---|---|

|

身体障害者手帳 |

上肢または視覚の障害 |

1級 |

|

戦傷病者手帳 |

上肢または視覚の障害 |

特別項症~第2項症 |

郵便等による不在者投票手続

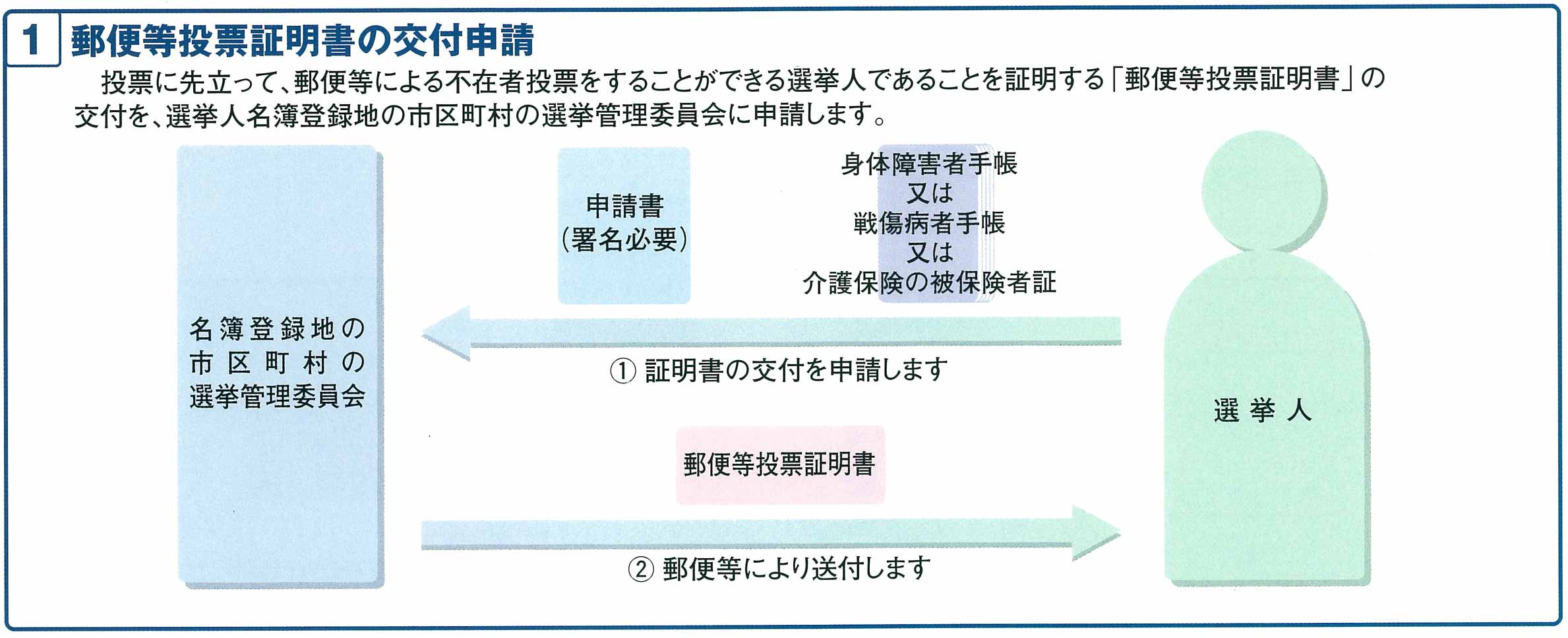

1.郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証です。

郵便等投票証明書は郵便等で選挙人へ送付されます。

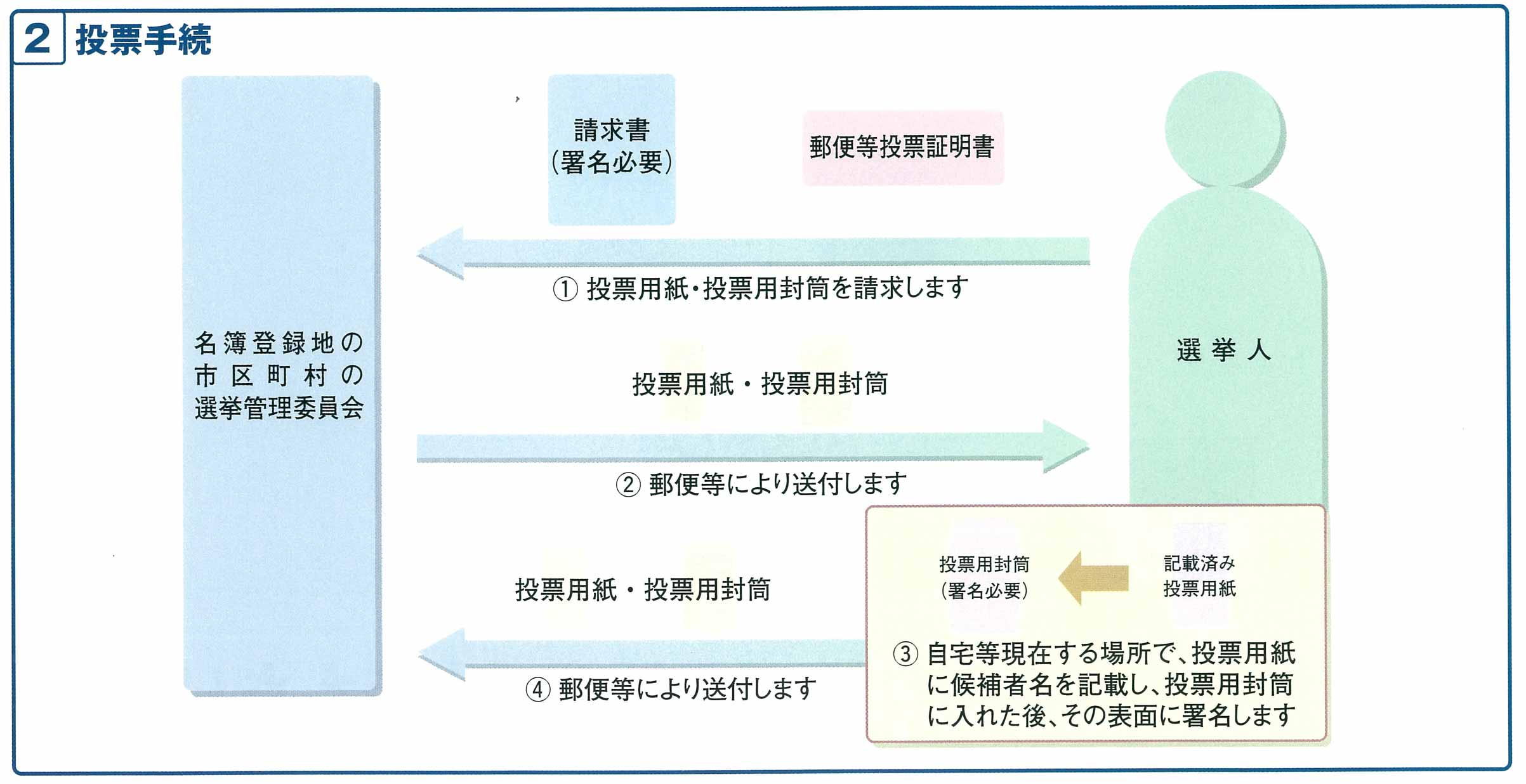

2.投票手続

選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。

請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。

投票用紙・投票用封筒は郵便等をもって選挙人へ送付されます。選挙人は、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。

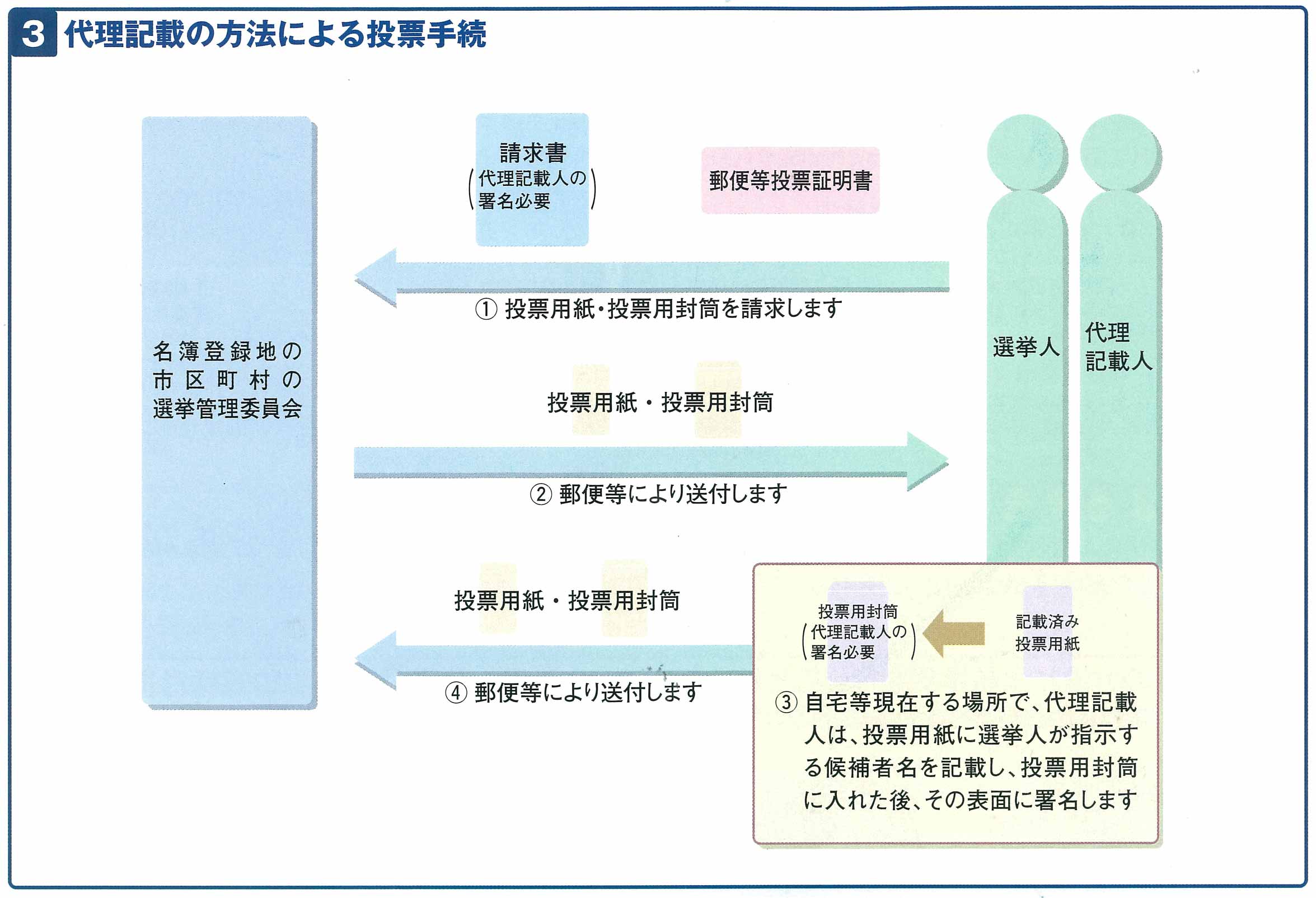

代理記載制度

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1および2の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。

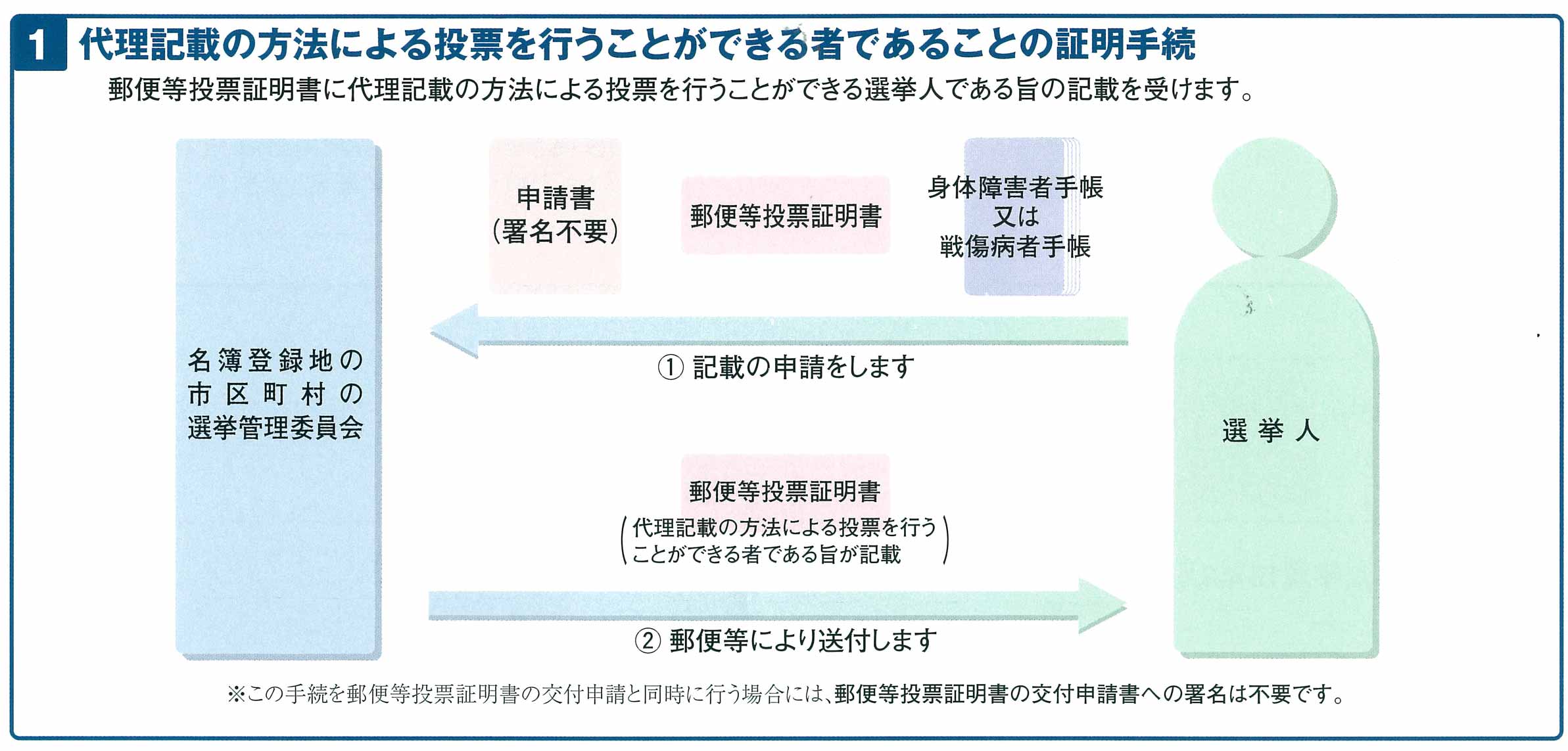

1.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けるための手続です。

選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にこの記載の申請を行います。

申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳です。

この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます。

なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

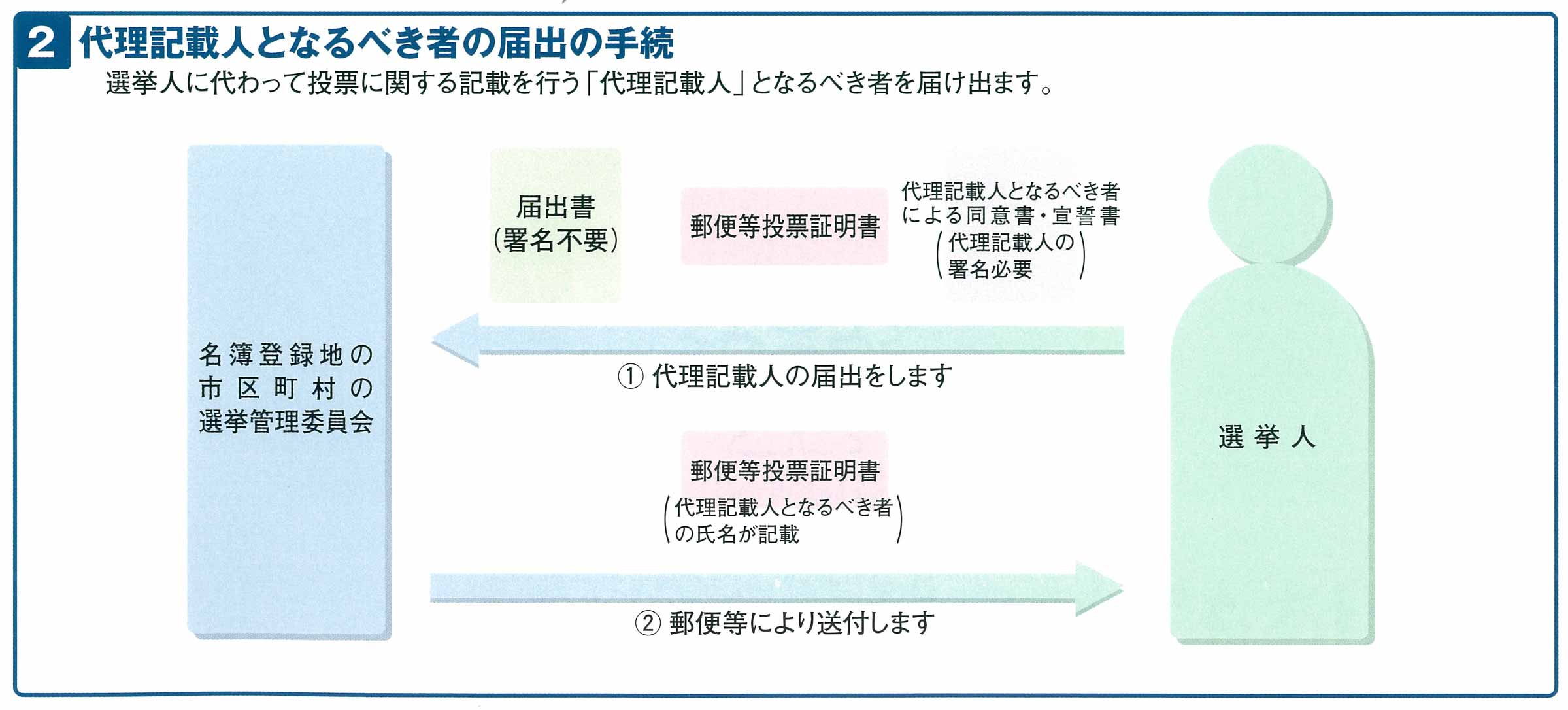

2.代理記載人となるべき者の届出の手続

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出る手続きです。

選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。

届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。

この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます。

3.代理記載の方法による投票手続

選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。

請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等をもって選挙人、代理記載人へ送付されます。現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。

入院、入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されているところに入院中の方は、不在者投票ができます。

投票手続

- 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。

- 施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。

(施設の長に連絡をし、選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。) - 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。

- 選挙は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。

- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

以上で投票完了となります。

注)入院・入所中の施設が不在者投票できる施設かどうかなど、不在者投票の具体的な手続きについては、各施設または選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外投票

日本国籍を有している18歳以上の有権者であれば、外国に住んでいても、国政選挙に参加できます。

この制度を「在外選挙」と呼びます。

1.在外選挙の対象となる選挙

衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査

2.投票できる人

「在外選挙人名簿」に登録されていて、在外選挙人証を持ち、投票日当日選挙権がある人。

3.在外選挙人名簿について

在外投票をするためには、まず在外選挙人名簿に登録されることが必要です。

登録方法

(1)出国前に選挙管理委員会で申請する方法

| 登録対象者 | ・年齢満18歳以上の日本国民であること。 ・八街市から国外への転出届を提出していること。 ・転出届に記載した転出予定日の時点で、八街市の選挙人名簿に登録されていること。 |

|---|---|

| 申請方法 | 申請者本人または申請者から委任を受けた方が直接、八街市選挙管理委員会事務局の窓口で申請します。 注)郵送・メール・ファックスでの申請はできません。 |

| 申請期間 | 転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日当日までの間 |

| 申請時に必要なもの | 【申請者本人が提出する場合】 1.在外選挙人名簿登録移転申請書 2.本人確認書類(注釈1) 【申請者から委任を受けた方が提出する場合】 1.在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名が必要です) 2.申出書(申請者本人の署名が必要です) 3.申請者の本人確認書類(注釈1) 4.委任を受けた方の本人確認書類(注釈1) |

| 申請後の流れ | 申請の受理後、申請者が国外に住所を有したことを確認したうえで、在外選挙人名簿への登録を行います。その際、在留届により国外住所を確認しますので、出国後に住所を定めた際は、早くに在留届をご提出ください。 |

| 「在外選挙人証」の交付 | 在外選挙人名簿に登録されたときは、市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。 |

注)申請者の本人確認書類は、旅券番号確認のため、なるべく旅券(パスポート)をお持ちください。旅券を提示できない場合は、下記の表のいずれかをお持ちください。

| 1点で確認できるもの | ・旅券(パスポート) ・マイナンバーカード(写真付きのもの) ・運転免許 ・官公庁の身分証(写真付きのもの) ・国公立大学の学生証(写真付きのもの) |

|

|---|---|---|

| 2点で確認できるもの (Aから1点とBから1点 もしくは Aから2点) |

A.顔写真のない官公庁発行の書類 |

・資格確認書 |

| B.顔写真付きの官公庁以外が発行した書類 |

・企業の社員証 |

|

(2)出国後に在外公館(総領事館・大使館等)で申請する方法

|

登録対象者 |

・年齢満18歳以上の日本国民であること。 |

|---|---|

|

申請方法 |

申請者本人または申請者の同居家族等が在外公館(総領事館・大使館等)に出向き、窓口で申請書を提出します。 |

|

「在外選挙人証」の交付 |

在外選挙人名簿に登録されたときは、市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。 |

4.選挙できる選挙区

在外選挙人名簿に登録された市町村の属する選挙区

5.投票方法

|

(1)在外公館投票 |

※在外公館等ごとに異なります。 ただし、再選挙または補欠選挙については、この選挙に係る在外選挙人が管轄区域内にいないと見込まれる在外公館においては、在外公館投票は行いません。 |

|---|---|

|

(2)郵便投票 |

上記(1)の「在外公館投票」による方法のほか、郵便により投票することができます。 ※(1)または(2)による方法のいずれかを選択することができます。 |

|

(3)国内における投票 |

選挙時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。 |

以上、手順の異なる3種類の方式があります。いずれも「在外選挙人証」(在外選挙人名簿に登録されていて、在外投票ができる者である証明)を提示して投票することになります。