本文

8.室町時代の八街

室町時代の八街 1(平成28年7月1日号)

鹿島川の上・中流域には、白井荘(しらいのしょう)と呼ばれる荘園があったことについては、鎌倉時代の八街 1で説明しましたが、室町時代になるとこの地域を中心として、人々の間に仏教文化が浸透し、八街市勢田にかつて所在した栄楽寺は、真言密教の一大拠点となっていました。14世紀の中頃、佐倉市内田にあった弥勒寺の承隆律師(じょうりゅうりっし)たちは、佐倉市西御門字明神台(みょうじんだい)にあったとされる「塩古六所宮(しおころくしょぐう)」という神社の「大般若経(だいはんにゃきょう)」を復興するために、経典三百巻あまりを書写しました。

この大般若経は、現在も残されており、大般若経を納めた唐櫃(からびつ)とともに神崎町の神宮寺の所有となっており、香取市の大利根博物館に保管されています。唐櫃には「下総國白井庄六所社壇」と記され、経典の奥書には、「世田(現在の勢田)寺壇所」「白井庄用草」「白井庄岡田薬師堂」「白井庄塩古(しおこ)」などの寺院名や八街の地名が記されています。

大般若経の写経は貞治(ていじ)2(1363)年に完了しますが、紙・筆・墨などの材料、書写する僧侶、彼らの住む僧房などが必要で、このような一大事業は、これらを実施する人々の理解と財力がなければ成し遂げられません。室町時代の八街市域にはそのような文化や財政力があったことを物語っています。

|

| 大般若経を書写しているようす(『図解 八街の歴史』抜粋) |

室町時代の八街 2(平成28年8月1日号)

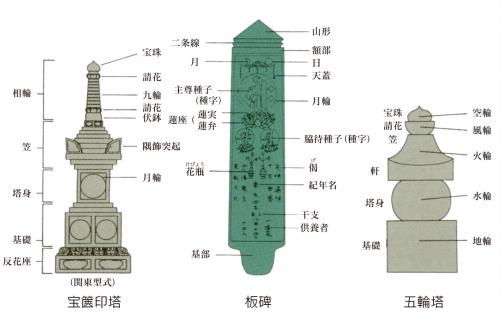

八街市内を散策すると、室町時代の石造物と考えられる板碑(いたび)や五輪塔(ごりんとう)、宝篋印塔(ほうきょういんとう)などの石造物を見ることができます。

板碑は、板状の薄い石材に、種子(しゅじ、仏の名を示す梵字)や題目(南無妙法蓮華経)などを彫り込んだもので、秩父地方で産出する緑泥石片岩(りょくでいせきへんがん)を用いた武蔵型板碑と、筑波山の黒雲母片岩を用いた下総型板碑があります。市内では、小谷流・稲葉・用草・岡田で武蔵型板碑、文違で下総型板碑が発見されています。

五輪塔は、密教の五大思想(世界は空・風・火・水・地からなるという考え)を表したものとされています。市内では、文違・砂・大谷流・小谷流・根古谷・用草・岡田から小型の五輪塔の一部が発見されています。

宝篋印塔は、宝篋印陀羅尼経(ほうきょういんだらにきょう)を納めた塔をもとにしたという供養塔です。

これらの石造物が残されている地域は、室町時代から続く古村であることを示しています。

根古谷城周辺を散策できるマップを郷土資料館にて配布していますので、現地を探しながら散策してみるのも楽しいかもしれません。

|

| 室町時代の石造物のいろいろ(『図解 八街の歴史』抜粋) |

図をクリックすると大きくなります

郷土資料館刊行:『図解 八街の歴史』

イラスト・写真を多用した、見て楽しみながら八街の歴史を学べる図書を1冊1,000円で販売しています。「八街歴史探訪」にて使用したイラストも掲載されています。