本文

6.奈良~平安時代の八街

奈良~平安時代の八街 1(平成27年12月1日号)

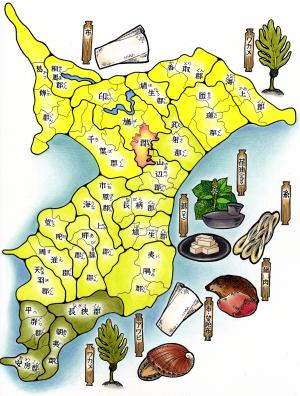

奈良時代になると、中央集権体制の確立を目指し、中国を手本とした「律令制度(りつりょうせいど)が始まります。新しく、下総国や上総国などの「国(くに)」、印旛郡や山邊郡(やまのべぐん)などの「郡(ぐん)」が設けられ、郡の下に「里(り)」あるいは「郷(ごう)」という範囲が定められました。

八街市の大半は「印旛郡」に属していましたが、市内南東部の滝台と四木の東半分は山邊郡の範囲とされました。印旛郡は下総国、山邊郡は上総国に属していましたので、八街市の範囲は、両国の国境に位置していたと考えられています。

また、租調庸(そちょうよう)をはじめとする税制度が導入され、交易雑物(こうえきぞうもつ)・中男作物(ちゅうなんさくもつ)など物納の制度も定められ、下総や上総の国からは、ワカメやアワビなどの海産物やエゴマや猪の肉、糸や布などの品物が都に届けられていました。

|

|

| 三国分郡図 (『図解 八街の歴史』抜粋) |

奈良~平安時代の千葉県のようす |

図をクリックすると大きくなります

奈良~平安時代の八街 2(平成28年1月1日号)

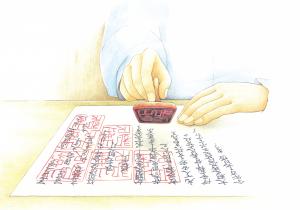

奈良~平安時代の八街地域は、大半が下総国印旛郡に所属していましたが、滝台・四木地区の東側は、上総国山邊郡に所属していました。滝台地区に所在する千葉県畜産総合研究センターの敷地内(滝台遺跡)から、偶然、奈良時代の山邊郡の郡役所の印鑑が発見されました。全国でも四点しか見つかっていない貴重な郡役所の印鑑ということで、昭和四十六年に国の重要文化財に指定されています。

山邊郡印を押印しているようすをイラストにしてみました。現在の印鑑の使用方法とは若干異なって、公文書の偽造を防ぐために、文書全面に隙間なく公印を押していました。

実物は佐倉にある国立歴史民俗博物館に厳重に保管されていますが、市郷土資料館にも複製品が展示してあり、実物と同じ素材(銅とスズの合金)でつくった押印用のレプリカがありますので、ぜひ押印体験をしてみてください。

|

|

| 山邊郡印を押しているようす | 山邊郡印(複製品)の印面 |

奈良~平安時代の八街 3(平成28年2月1日号)

八街市内からは、小規模ながら奈良~平安時代の集落の跡がいくつか見つかっています。

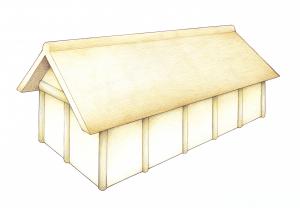

当時の住宅には、竪穴住居(たてあなじゅうきょ)と呼ばれる地面を掘り込んでつくられた住居と、柱の穴だけを掘り込んでつくる掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)があります。

東吉田地区の瀬田原(せたばら)1遺跡からは、奈良時代後半~平安時代初頭の竪穴住居が7軒、榎戸地区の新地(あらち)遺跡第1地点からは、平安時代初頭の竪穴住居2軒、住野地区の一之綱(いちのつな)2遺跡からは、平安時代前期の竪穴住居1軒、山邊郡印の発見された滝台遺跡からは古墳時代後期~平安時代前半にかけての竪穴住居と掘立柱建物が多数見つかっています。

これらの遺跡からは、「土師器(はじき)」と呼ばれる素焼きの器(うつわ)や、「須恵器(すえき)」と呼ばれる窯(かま)で焼かれた器が多数出土しています。また、鎌や穂摘み具などの鉄製品や、刃物を研ぐための砥石なども見つかっています。

|

|

| 竪穴住居(復元) | 掘立柱建物(復元) |

奈良~平安時代の八街 4(平成28年3月1日号)

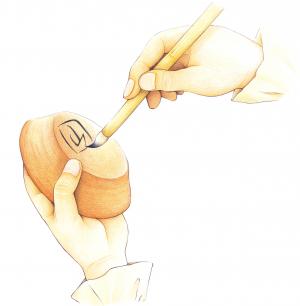

奈良~平安時代には、律令政治の浸透とともに、地方にも文字の文化が広がってくるようになります。このことは、発掘調査によって当時の役所やムラから、土器に文字が書かれた「墨書土器(ぼくしょどき)」がたくさん発見されることからもよくわかります。

千葉県で現在2万点以上の文字資料が発見されており、全国一の出土量を誇っています。八街市内からも少量ながら墨書土器が見つかっています。

山邊郡印が出土した滝台遺跡の周辺からは、「山邊」「厨(くりや)」「山」と書かれた土器が出土しており、その地がかつて「山邊郡」の範囲であったことを示しています。

住野にある一之綱(いちのつな)2遺跡からは「寺」「佛」と書かれた土器がいくつか出土しています。調査範囲が狭いため、寺院などの仏教施設の存在は見つかっていませんが、八街の地に竪穴住居を営み、修行していた僧の存在があったことを思わせる資料です。

また、榎戸の新地(あらち)遺跡からは「石川」と書かれた土器が出土しています。この文字が何を意味しているかはわかりませんが、地名か人名を書いたものかもしれません。

このように、墨書土器は、当時の状況を教えてくれる手がかりとなっているのです。

|

|

| 土器に文字を書くようす | 滝台地区出土「厨」 |

奈良~平安時代の八街 5(平成28年4月1日号)

奈良~平安時代の人々の大半は、農業を主体とする生活を営んでいました。当時定められた律令制度に基づき、租(そ)と呼ばれる米を基本とした税金を納めることが義務づけられたため、水田の生産量を上げるためや、新たな農地を開発するための鉄製の工具が盛んにつくられるようになります。

千葉県内では市原市や成田市などで原材料から製品を作るまでの一連の工程がわかる製鉄遺跡がみつかっていますが、八街市からも小規模ながら鍛冶(かじ)工房集落跡が見つかっています。山邊郡印が発見された滝台遺跡では、集落の中に5軒の鍛冶工房の跡が発見され、鉄素材から製品を作るまでの小鍛冶(こかじ)が行われていたことがわかりました。

ムラの鍛冶のようすをイラストにしてみました。竪穴住居の中で、中央の人がフイゴと呼ばれる送風装置を操作し、鉄を溶かして、左の人が金槌で鉄を打って鍛(きた)えており、右の人はできあがった鉄製品を砥石で研いでいます。

|

|

| ムラの鍛冶のようす | 一之綱2遺跡の穂摘み具 |

郷土資料館刊行:『図解 八街の歴史』

イラスト・写真を多用した、見て楽しみながら八街の歴史を学べる図書を1冊1,000円で販売しています。「八街歴史探訪」にて使用したイラストも掲載されています。