本文

5.古墳時代の八街

古墳時代の八街 1(平成27年8月1日号)

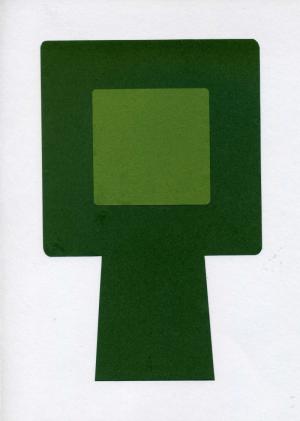

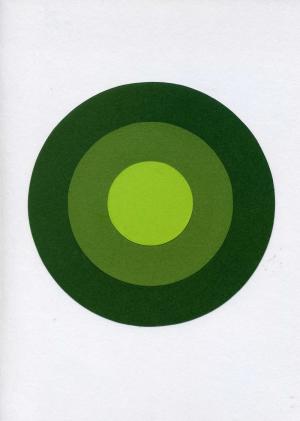

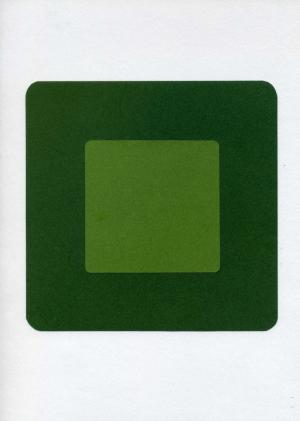

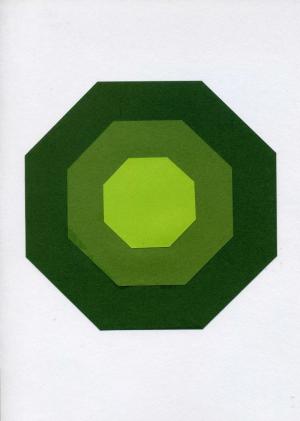

古墳時代は、関東地方では今から約1750年前から1300年前頃まで続いた時代とされています。古墳とは、ひとことで言うと「昔の有力者のお墓」です。古墳には、前方後円墳・前方後方墳・円墳・方墳・八角形墳など、様々な形をしたものがみられます。また、千葉県は、群馬県・兵庫県と並ぶ古墳の多い地域として知られており、全国最大級の方墳である岩屋古墳(栄町)や、墳丘主軸長147mの内裏塚(だいりづか)古墳(富津市)などの大型の古墳も造られています。

市内には、榎戸地区に「かわらめき古墳群3基)」、夕日丘・用草地区に2基、岡田地区に「新地台(あらちだい)古墳群(2基)」、東吉田地区に広畑(ひろばたけ)古墳、合計8基の古墳があったことがわかっています。このうち、かわらめき古墳群と麾拝塚古墳群の発掘調査が行われ、様々な遺物が発見されています。

次回は、かわらめき古墳群についてご紹介します。

|

|

|

|

|

| 前方後円墳 | 前方後方墳 | 円墳 | 方墳 | 八角形墳 |

古墳時代の八街 2(平成27年9月1日号)

榎戸地区に所在する「かわらめき古墳」は、もともと1基の円墳と考えられていました。

実際に現地に行くと、地面から盛り上がっている場所は1ヶ所に過ぎません。しかし、平成22年度に発掘調査を実施したところ、円墳2基、方墳1基の古墳群であることが明らかとなりました。

最も大きい1号墳の周溝の一部を発掘したところ、窯で焼かれた須恵器(すえき)大甕(おおがめ)と野焼きされた土師器(はじき)甕がバラバラの状態で見つかりました。

かわらめき古墳群は、出土した土器から4世紀後半から5世紀中頃にかけて造られた古墳であることが明らかになりました。また、須恵器大甕は、胎土(たいど)分析の結果、大阪府の陶邑(すえむら)で生産された製品であり、遠くはるばる八街の地へ持ち込まれたことが明らかとなっています。これらの出土品は、市郷土資料館に常設で展示されています。

次回は、宮前古墳・麾拝塚(さいはいづか)古墳についてご紹介します。

|

| かわらめき1号墳全景 |

|

| かわらめき1号墳出土遺物(郷土資料館展示) |

古墳時代の八街 3(平成27年10月1日号)

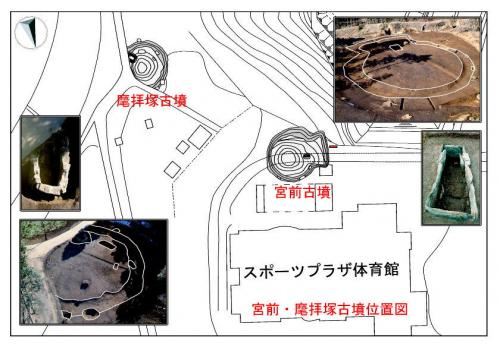

スポーツプラザを造る際に、6世紀中頃~後半に造られた宮前古墳と麾拝塚(さいはいづか)古墳の2基の古墳が発見されました。

宮前古墳は、墳丘長25.7mの帆立貝形古墳で、埋葬施設は筑波山から運び込まれた点紋黒雲母粘板岩(てんもんくろうんもねんばんがん)を組み立てて作った箱式石棺です。出土遺物には、土師器杯(はじきつき)、須恵器堤瓶(すえきていへい)、人骨、鉄製直刀(ちょくとう)があります。

麾拝塚古墳は、墳丘長18.2mの円墳で、埋葬施設は軟質砂岩切石積みの横穴式石室で、出土遺物には、土師器杯、須恵器提瓶、メノウや琥珀(こはく)製のアクセサリー、鉄鏃(てつぞく:鉄製の矢じり)、鉄製直刀などがあります。

発掘調査の結果、八街にも古墳に埋葬されるような有力者がいたことが明らかとなりました。これらの出土品は、市郷土資料館に常設で展示されています。

次回は、古墳時代の生活についてご紹介します。

|

| 宮前・麾拝塚古墳位置図 |

|

| 麾拝塚古墳出土アクセサリー(郷土資料館展示) |

|

| 麾拝塚古墳出土提瓶(郷土資料館展示) |

古墳時代の八街 4(平成27年11月1日号)

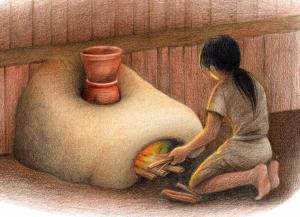

古墳時代の人々は、地面に穴を掘り、柱を立て、屋根をかける縄文時代以来の「竪穴住居(たてあなじゅうきょ)」で生活していました。

古墳時代前期・中期に調理施設として用いられていたのは、住居の中央につくられた「炉」ですが、これも縄文時代以来の伝統的な施設です。

古墳時代後期になると、大陸から様々な文化が伝わり、生活が一変します。竪穴住居の壁面に「カマド」を構築し、甑(こしき)の登場により煮炊きだけではなく、蒸すこともできるようになり、食生活に大きな変化がみられるようになります。

また、鉄の道具も多く使われるようになり、農作業もより容易に行われるようになりました。

市内では、住野藤株4遺跡と用草宮の前遺跡から古墳時代中期の竪穴住居跡がそれぞれ1軒ずつ見つかっています。

また、勢田の東遺跡からは古墳時代後期の竪穴住居が3軒見つかっています。これらの遺跡からは、主に土師器甕(はじきかめ)と土師器坏(はじきつき)が出土しています。

次回は、奈良~平安時代の八街についてご紹介します。

|

|

| 竪穴住居(前期・中期) | カマドの使用状況(後期) |

郷土資料館刊行:『図解 八街の歴史』

イラスト・写真を多用した、見て楽しみながら八街の歴史を学べる図書を1冊1,000円で販売しています。「八街歴史探訪」にて使用したイラストも掲載されています。