本文

3.縄文時代の八街

縄文時代の八街 1(平成27年1月1日号)

縄文時代は、今から約1万2千年前から約1万年間続いた時代です。この時代の画期的な発明品は、「土器」と「弓矢」です。「土器」には、縄目の文様をつけたものが多く見つかることから縄文土器と呼ばれています。また、飛び道具である「弓矢」の発明で、遠くの獲物を捕まえることが容易になりました。狩猟の方法も、けもの道に「落とし穴」を作って獲物を捕獲するなど進歩していきます。木製の弓矢は腐ってしまいますが、矢の先に付けた石鏃(せきぞく)は市内からたくさん見つかっています。

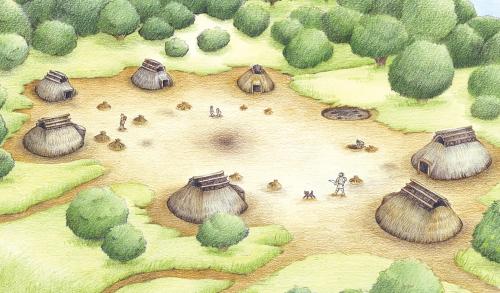

当時の生活のようすをイラストにしてみました。人々は「竪穴住居」と呼ばれる家に定住し、集落をつくっていました。縄文時代の八街では、中小河川に面した台地上に小さな集落をつくり、そこで生活する縄文人たちは鹿や猪などを狩り、山菜や木の実を採集して生活していました。

|

| 縄文時代の竪穴集落 |

|

| 市内出土の石鏃(矢じり) |

縄文時代の八街 2(平成27年2月1日号)

縄文時代では土器を利用することにより、ドングリなどの木の実を煮て灰汁(あく)抜きができるようになり、人々の食生活が劇的に変化しました。

現在の日本で最も古いと考えられている「隆起線紋土器(りゅうきせんもんどき)」が住野地区の元駒場2遺跡から見つかっています。このことは、日本最古の土器を携(たずさ)えた人々が、八街の地で生活を営んでいたことを証明しているのです。

土器作りのようすをイラストにしてみました。左の男の人が土器の材料となる粘土を捏(こ)ね、女の人が指先や道具を使いながら土器の形を作っていきます。最後に文様をつけて、日陰で乾燥させた後、焚き火で焼いて縄文土器を完成させます。

|

| 土器づくりのようす |

|

| 隆起線紋土器(元駒場2遺跡出土) (郷土資料館展示) |

縄文時代の八街 3(平成27年3月1日号)

八街の縄文時代で最も人口が増加した時期は、今から約五千年前の縄文時代中期と考えられています。市内では、西林呉舞台(ごまいだい)遺跡や榎戸第1遺跡、用草麾拝塚(さいはいづか)遺跡から中期の竪穴住居や縄文土器が見つかっています。

呉舞台遺跡から見つかった縄文土器は深鉢(ふかばち)形をしており、縄目の文様がつけられています。榎戸第1遺跡出土の縄文土器(右)は、上半分しか残っていませんでしたが、縄目の文様の他に、粘土紐(ひも)を貼り付けて装飾されていました。

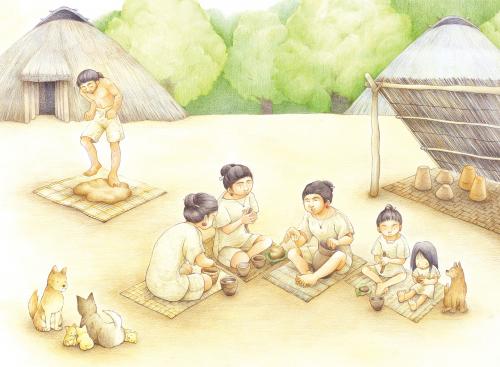

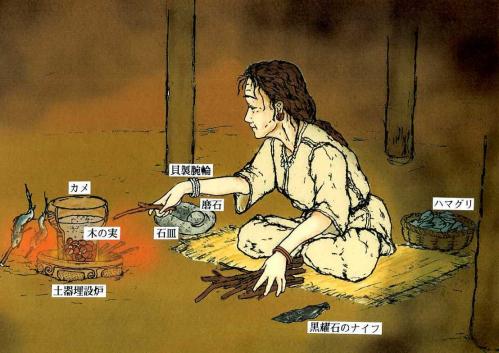

竪穴住居の生活をイラストにしてみました。下半分が割れて上半分となった土器は、住居の中で火をたく場所(炉)に埋め込んで使用することもありました(土器埋設炉)。当時からリサイクルの考え方があったようです。

|

| 竪穴住居の生活 |

|

| 呉舞台(左)・榎戸第1(中央・右) 出土縄文土器(郷土資料館展示) |

縄文時代の八街 4(平成27年4月1日号)

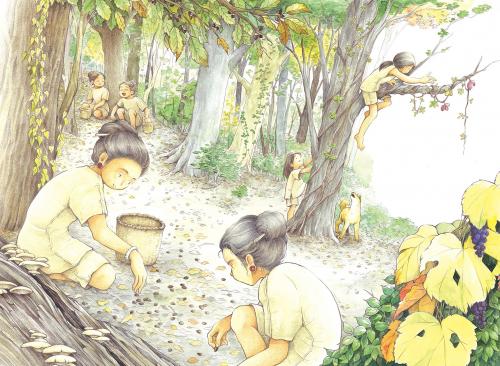

縄文時代前期になると、現在の気温よりも暖かな気候となり、ドングリなどの木の実をたくさんつける広葉樹の森は多くの恵みをもたらしました。

木の実は、石皿と呼ばれる石の器に並べ、たたき石で硬い殻を割り、中のやわらかい部分をすりつぶし、クッキー状にして食べたと考えられています。

西林呉舞台遺跡からは、石皿とすり石が出土しています。石皿は、割れて見つかることが多いので、完全な形での出土は珍しいものです。石皿の周囲には小さな穴が開いており、そこに木の実を固定して、たたき石で殻を割っていたものと思われます。

採集生活のイメージをイラストにしてみました。恵みの秋には、森の中で大量の木の実やキノコが収穫できます。木に登っている男の子は、巻きついたツルに実っているアケビを採集しているところです。人々は、寒くなる冬に向けて、たくさんの食料を収穫したことでしょう。

|

| 採取の風景 |

|

| 西林呉舞台(ごまいだい)遺跡出土の石台とすり石(郷土資料館展示) |

縄文時代の八街 5(平成27年5月1日号)

縄文時代の遺跡からは、土偶(どぐう)や石棒(せきぼう)など、用途不明の遺物が見つかることがあります。

人の形をまねて作られた土偶は、女性をかたどったものが多いため、出産などの人生最大のイベントである安産を願って作られたとか、バラバラになって出土することが多いことから、病気や怪我をした部分を壊して、人々の身代わりとして病気を治す「まじない」の道具だった、などといわれています。

また、石棒(せきぼう)は、男性のシンボルとして子宝や集落の繁栄、狩りの成功などを願ったとも言われています。

八街市からも、滝台地区から「ミミズク土偶」が見つかっています。この土偶は、頭部しかありませんが、比較的大型で、作りも丁寧なことから貴重な遺物といえるでしょう。

石棒は西林呉舞台遺跡から出土しており、遠く栃木県から群馬県にかけて見つかる石材を利用して作られた、長さ72cmもある大型品です。

|

| 滝台地区出土 ミミズク土偶(郷土資料館展示) |

|

| 西林呉舞台遺跡出土 石棒(郷土資料館展示) |

縄文時代の八街 6(平成27年6月1日号)

縄文時代の人たちは、櫛(くし)や髪留め、耳飾り、首飾り、腕輪、指輪など、現代の人たちと同じようなアクセサリーを身につけていたことがわかっています。彼らの装飾には、単なる「おしゃれ」だけでなく、「まじない」や「魔よけ」の意味がこめられていたとも考えられています。

市内からは、縄文時代前期の土製けつ状耳飾り(出土地不明)や縄文時代後期のヒスイ製垂飾(すいしょく=ペンダントトップ)が、沖地区の南沖1遺跡から見つかっています。緑色をしたきれいなヒスイ原石は、日本では新潟県糸魚川市周辺でしか採集できないといわれています。八街の縄文時代の人たちが、交易を通してこの貴重なヒスイの装飾品を手に入れたのでしょう。

約1万年続いた縄文時代も、水田による稲作の伝来によって、新たな時代の幕開けとなります。次回は「弥生時代の八街」をご紹介します。

|

| アクセサリーを身につけた縄文人 |

|

|

|

土製けつ状耳飾り(郷土資料館展示) |

ヒスイ製垂飾(郷土資料館展示) |

郷土資料館刊行:『図解 八街の歴史』

イラスト・写真を多用した、見て楽しみながら八街の歴史を学べる図書を1冊1,000円で販売しています。「八街歴史探訪」にて使用したイラストも掲載されています。