本文

サトイモ疫病対策には早期発見、早期防除が重要です!

6月下旬からは、サトイモ疫病の発生に注意!

ここ数年、全国各地でサトイモ疫病が発生していますが、全国有数の大産地である八街市におきましても、初めて確認されて以来急速に感染が拡大し、大きな被害が出ております。

被害の防止には早期発見・早期防除が重要ですので、サトイモ疫病について、その特性を理解し、適切な防除を行って良品の出荷につなげましょう。

サトイモ疫病について

サトイモ疫病とは

疫病菌(卵菌類という原生生物の一種)によって発生する病害で、感染したサトイモには葉や葉柄に水しみのような病斑が発生し、収量の低下につながってしまいます。

サトイモ疫病の感染経路

感染済みの種いもや、前作の残さに残留していた菌から感染します。

また、病原菌は水をとおして伝染するため、散水時の水しぶきや強風によって発生株から未発生株へ急速な感染拡大が起こります。ほ場からの排水も感染経路となりえます。

サトイモ疫病の発生条件

高温と多湿が重なった場合に発病すると考えられています。

具体的には、平均気温25℃程度が続き、まとまった降雨があったら注意が必要です。

発生後は台風などの強風雨で疫病が急速に拡大するため、発生が確認されたらすぐに防除を行い、感染拡大を防ぎましょう。

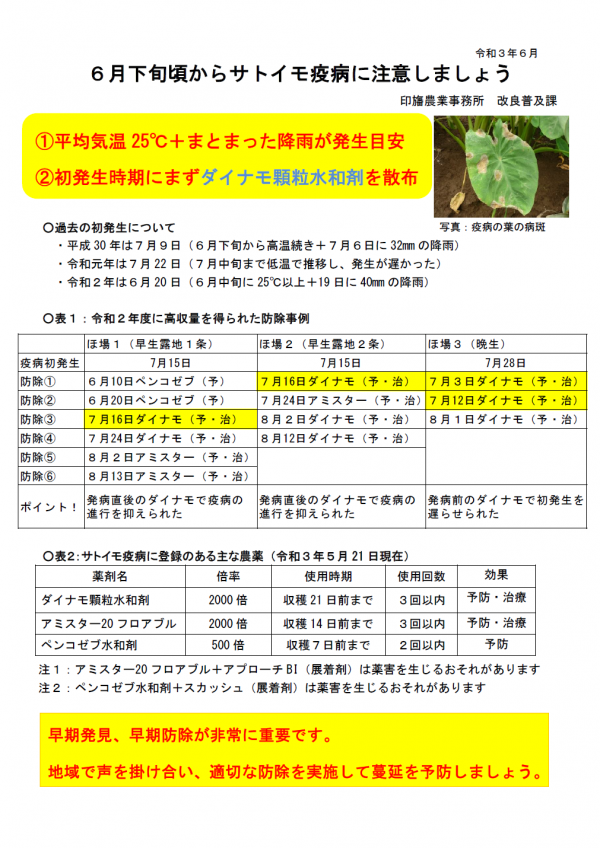

【参考】過去の初発生日と気候条件

- 令和2年:6月20日に初発生。6月中旬に気温が25℃を越え、6月19日に40mmの降雨があった。

- 令和元年:7月22日に初発生。7月中旬まで低温が続いたため、発生が遅くなった。

- 平成30年:7月9日に初発生。6月下旬から高温が続き、7月6日に32mmの降雨があった。

サトイモ疫病の防除について

これからの時期(6月下旬以降)に行うこと

サトイモ疫病は発生後に急速に拡大するため、早期の防除が重要です。気候が発生条件(高温多湿)を満たしたら、疫病が発生していないかほ場を確認しましょう。

疫病が発生していたら、すぐ薬剤を散布して感染拡大を防ぎましょう。

疫病が発生していない場合でも、高温多湿が続いたら予防のための薬剤を散布しましょう。

薬剤の種類や使用方法等については以下の資料を参考にして下さい(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)。

来作に向けて行うこと

発生ほ場周辺の野良生えいもは、重大な感染源となりますので、徹底的に除去しましょう。

発生ほ場は、収穫後に耕うんして残さを破砕しましょう。その後も定期的に耕うんを行い、残さの分解を促しましょう。

汚染された種いもも感染源となります。種いもはしっかり洗浄・消毒し、水に浮いたいもは取り除くなど、選別もしっかり行いましょう。

問い合わせ先

サトイモ疫病やその防除方法についての技術的・専門的な問い合わせにつきましては、千葉県印旛農業事務所改良普及課(電話番号:043-483-1128)へお願いします。