本文

平成29年度(2017年度)の決算

平成29年度(2017年度)の決算書等

- 決算書(全ページ) [PDFファイル/43.78MB]

- 決算書(分割版)

- 主要施策の成果の説明書

- 決算の状況(記者発表資料) [PDFファイル/309KB]

平成29年度(2017年度)の決算の概要

1 一般会計の決算の概要

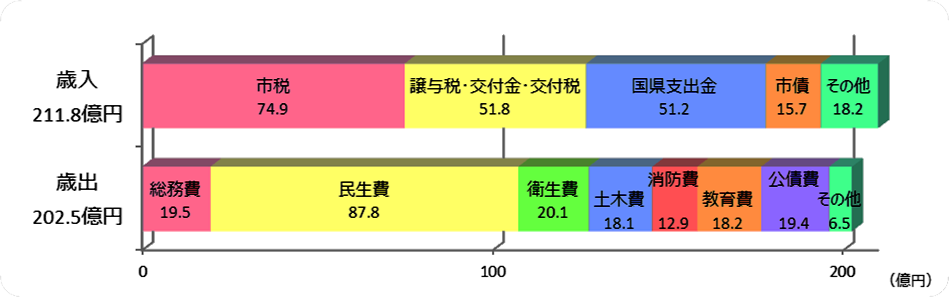

平成29年度(2017年度)の歳入は211億8千万円、歳出は202億5千万円で、実質収支は8億3千万円の黒字になりました。

- 平成29年度一般会計の決算状況

平成29年度(2017年度)は、榎戸駅の整備やけやきの森公園の用地購入、市役所庁舎や学校施設の耐震改修、生活道路や排水施設の整備など、便利で快適、安全で安心なまちづくりのための事業のほか、障害者支援や子育て支援の充実を図るなど、市民ニーズの高い事業を行いました。

一般会計の決算額については、借入金の返済額は減少しましたが、職員の人件費や社会保障に関する経費のほか、公共施設の建設費などの投資的経費が増えたことにより、歳入・歳出ともに前年度を上回り、歳入は2億4,950万4千円増の211億7,718万2千円、歳出は2億6,479万3千円増の202億5,496万4千円になりました。

また、歳入から歳出を差し引いた額は9億2,221万8千円の黒字ですが、ここから平成29年度(2017年度)中に終了せずに平成30年度(2018年度)に繰り越した事業の財源9,277万8千円を除いた8億2,944万円が実質収支になります。

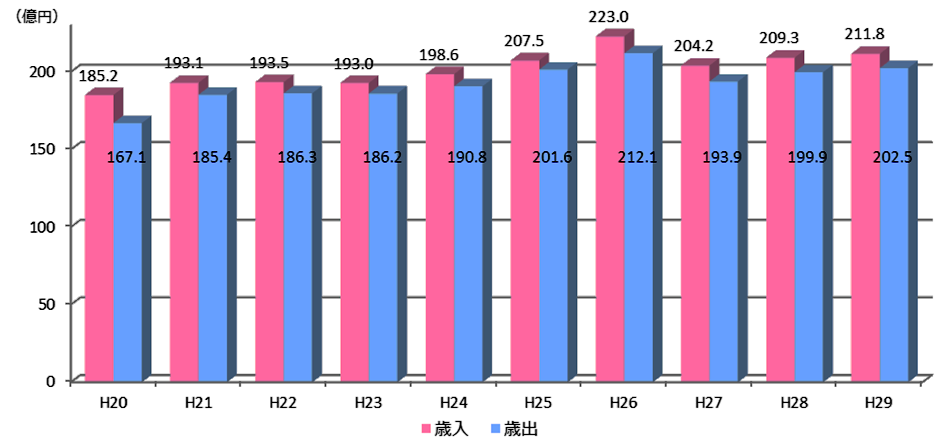

なお、過去10年間の一般会計の歳入及び歳出の推移は、次のとおりです。

- 過去10年間の一般会計の歳入及び歳出の推移

実質収支の黒字は、翌年度以降の行政サービスに使います。

市役所は、利益を追求する企業と違い、市民の皆様に納めていただいた税金など使って行政サービスを行うことで住みよいまちづくりを目指すところです。したがって、実質収支は黒字になりましたが、これは利益が出たということではなく、単に収入の一部が使われずに余っただけということになります。

この余ったお金は、翌年度以降に行う行政サービスのために使われます。

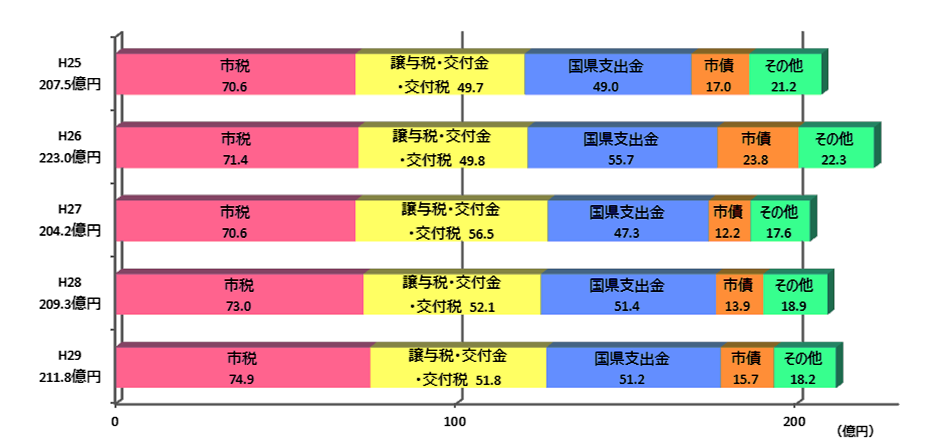

2 歳入の状況(一般会計)

市税収入が増加したほか、投資的経費が増えたことに伴い、建設地方債の発行額が増えています。

- 歳入の推移

市税

景気が緩やかに回復していること、新築家屋や償却資産が増加したことなどの要因により、個人市民税や法人市民税、固定資産税が増収となるなど、市税総額は、前年度と比較して1億8,937万9千円増の74億8,897万5千円になりました。

譲与税・交付金・交付税

地方消費税交付金や株式等譲渡所得割交付金などの千葉県から交付される交付金は増収でしたが、国から交付される交付税が減少したため、前年度と比較して3,157万円減の51億8,070万2千円になりました。

- 譲与税は、国税のうち一定の額が地方自治体に配分されるものです。自動車重量税の一部が交付される「自動車重量譲与税」などがあります。

- 交付金は、千葉県税のうち、一定の額が県内市町村に配分されるものです。地方消費税の一部が交付される「地方消費税交付金」や自動車取得税の一部が交付される「自動車取得税交付金」などがあります。

- 交付税は、地方自治体が標準的な行政サービスを行うために必要な財源のうち、市税や譲与税・交付金などの標準的な収入だけでは不足する部分を補填するために、国から交付されるものです。

国県支出金

児童福祉や障害者福祉などの社会保障費に対する国県支出金や、榎戸駅整備事業に対する国支出金、平成28年(2016年)8月に発生した台風による被害を受けた農家の支援に対する県支出金などが増えていますが、八街南中学校、笹引小学校、川上小学校の体育館の耐震改修工事が終了したことなどにより、国県支出金の総額は、前年度と比較して2,154万2千円減の51億1,539万6千円になりました。

市債

赤字地方債である臨時財政対策債は減少しましたが、榎戸駅整備事業やけやきの森公園の用地購入などの投資的経費の財源に充てる建設地方債の発行額が増えたため、前年度と比較して1億8,060万円増の15億7,280万円になりました。

その他

市の貯金である財政調整基金の取り崩しや、前年度に余ったお金を翌年度に使う繰越金が減ったことなどにより、前年度と比較して6,736万3千円減の18億1,930万9千円になりました。

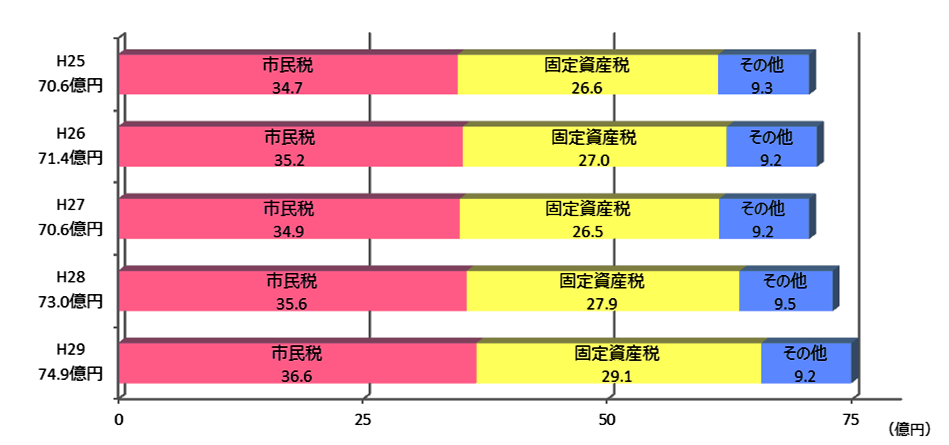

3 市税の状況

市税収入は、平成20年(2008年)のリーマンショック後は71億円程度で推移していましたが、最近は増加傾向にあります。

- 市税の推移

市民税

市民税は、個人が納める個人市民税と、法人が納める法人市民税とがあります。

景気が緩やかに回復している影響により、個人市民税、法人市民税のいずれも増収となり、市民税総額は、前年度と比較して1億78万円増の36億6,183万7千円になりました。

固定資産税

固定資産税は、土地、家屋及び償却資産に対して課税されます。

前年度と比較すると、新築家屋や償却資産の増加などにより、土地、家屋、償却資産に対する固定資産税のいずれも増収となり、固定資産税総額は、前年度と比較して1億1,790万4千円増の29億956万1千円になりました。

その他

その他は、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税の合計です。

それぞれについて前年度と比較すると、軽自動車税は1,125万円増の2億643万1千円、市たばこ税は4,292万8千円減の5億8,930万4千円、都市計画税は237万3千円増の1億2,184万2千円になりました。

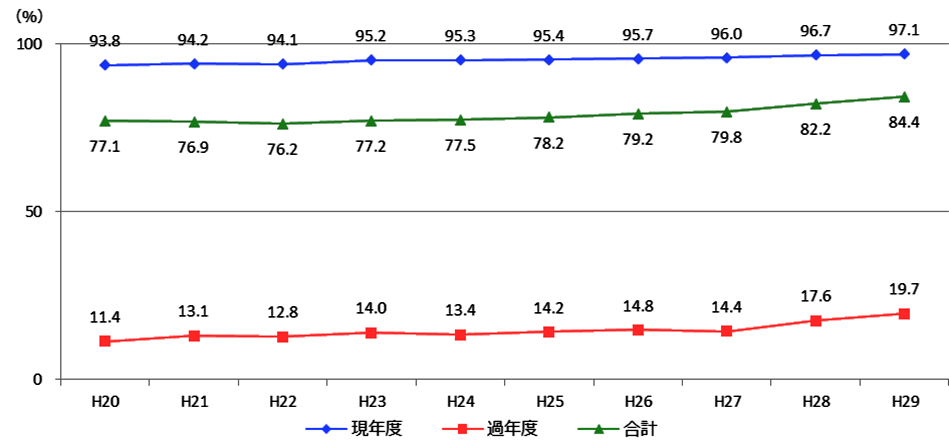

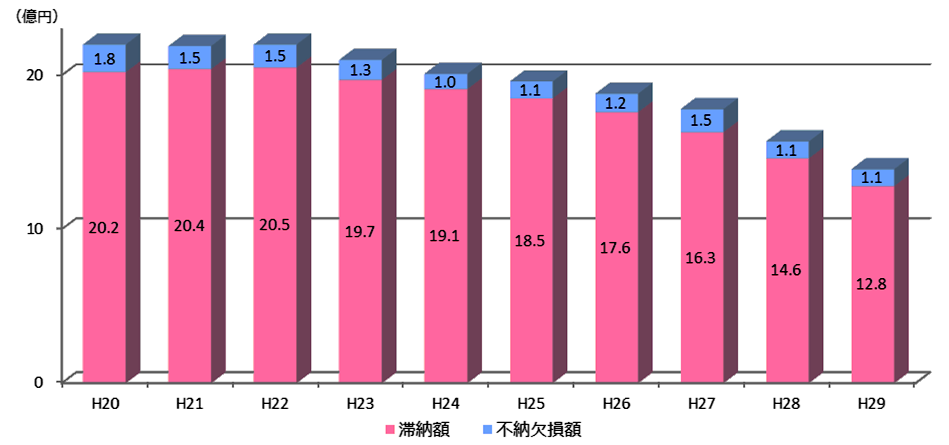

4 市税の収納率と滞納額

前年度と比較して、市税の収納率は2.2ポイント上昇し、滞納額は1.8億円減少しました。

市税は、一般会計の歳入の約35%を占めており、その収入を確保することは、様々な行政サービスを行い、住みよいまちづくりを進めていく上での最重要課題の一つです。

このため、八街市では平成20年度(2008年度)に市税等徴収対策本部を設置し、納税環境の整備や納税相談の充実のほか、滞納処分の強化を図るなど、収納率の向上と滞納額の解消に取り組んでいます。

- 市税収納率の推移

- 市税滞納額の推移

- 不納欠損額とは、市税の滞納額のうち、滞納処分できる財産がない状況が一定期間続くなど、法律で定める理由により徴収することができなくなった金額をいいます。

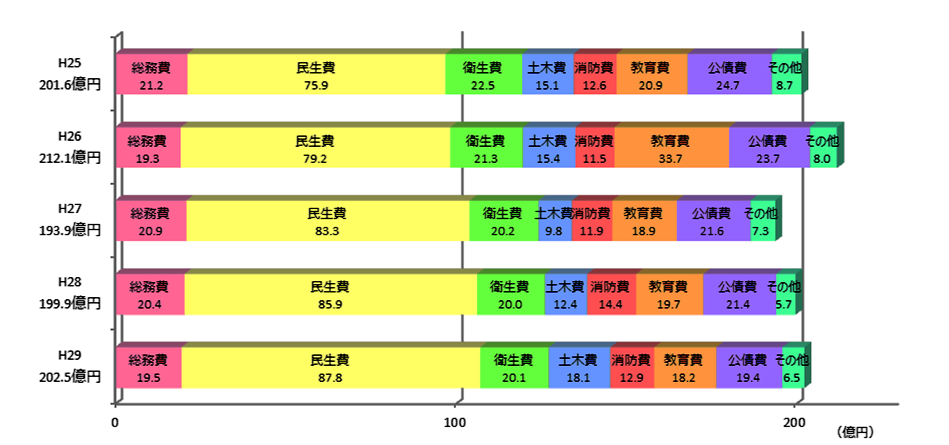

5 歳出の状況(一般会計)

歳出は、老年人口の増加などに伴う社会保障関連経費の増加や、榎戸駅整備やけやきの森公園の用地購入などの大型事業を行ったことにより、前年度より増加しました。

- 歳出の推移

総務費

災害の発生に備えて、市役所第1庁舎の耐震改修工事の設計や第2庁舎からの事務室の移動を行いましたが、交付税の精算に伴う返還金や情報セキュリティ強化対策事業費が減少したことなどにより、前年度と比較して9,424万3千円減の19億4,689万6千円になりました。

民生費

障害者の自立支援給付事業費や生活保護費などの社会保障関連経費が増加したことや、民間保育所や認定こども園に対する支出が増加したことなどにより、前年度と比較して1億8,693万5千円増の87億7,855万2千円になりました。

衛生費

子ども医療費の助成などの子育て支援対策費や佐倉市、四街道市、富里市、酒々井町と協同で運営する印旛衛生施設管理組合に対する分担金の支出は減少しましたが、クリーンセンターの運転管理システムの更新を行ったことなどにより、前年度と比較して576万6千円増の20億992万8千円になりました。

土木費

市道の改良や歩道の整備、榎戸駅の整備事業などを行ったほか、けやきの森公園用地の購入をしたことなどにより、前年度と比較して5億7,121万5千円増の18億883万4千円になりました。

消防費

災害の発生に備えて、避難場所の整備や自主防災組織の育成を行ったほか、佐倉市と酒々井町と協同で運営する佐倉市八街市酒々井町消防組合に対する負担金の支出などを行いましたが、防災行政無線のデジタル化工事が終了したことなどにより、前年度と比較して1億5,283万1千円減の12億8,698万4千円になりました。

教育費

小・中学校7校の教育用コンピュータの更新や、八街北小学校の体育館の耐震改修工事などを行いましたが、八街南中学校などの体育館の耐震改修工事や中央公民館の電気設備の改修工事が終了したことなどにより、前年度と比較して1億4,641万9千円減の18億2,343万2千円になりました。

公債費

公債費は、過去に市が借り入れた借金の返済とその利息です。平成29年度(2018年度)は、クリーンセンターの建設に当たり平成13年度(2001年度)に借入れた借金の返済が終了したことなどにより、前年度と比較して1億9,530万8千円減の19億4,090万3千円になりました。

その他

平成28年8月の台風による被害を受けた農家に対する支援や八街産落花生をPRする落花生まつりを開催するなどした結果、前年度と比較して8,967万8千円増の6億5,943万5千円になりました。

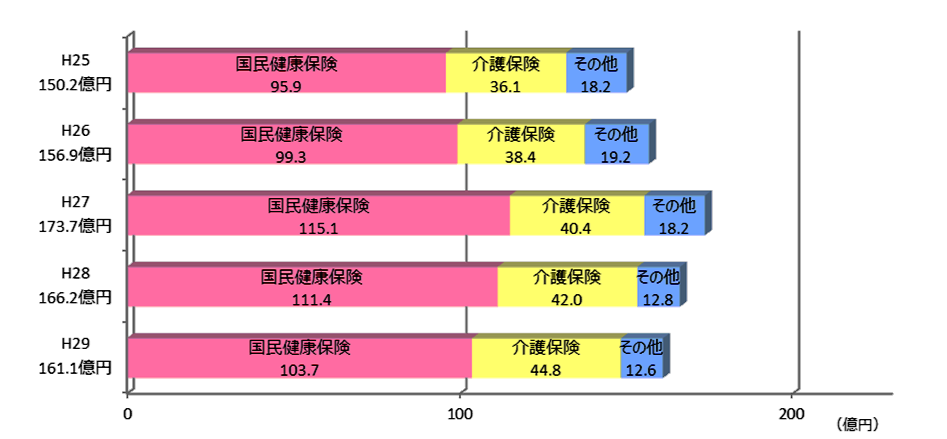

6 特別会計の決算の状況

特別会計とは、特定の歳入歳出について一般会計とは別に経理するために設けられる会計です。国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険などの社会保障に関する特別会計の決算額は増加傾向にありましたが、平成29年度(2017年度)はやや減少しました。

- 特別会計歳出決算額の推移

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計は、国民健康保険制度の運営に必要な費用を経理するための会計で、平成29年度(2017年度)の歳出決算額は、前年度と比較して7億円7,720万円減の103億6,562万2千円になりました。

なお、この歳出決算額には、平成28年度(2016年度)に生じた赤字の補塡8,414万8千円が含まれています。

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険制度の運営に必要な費用を経理するための会計で、平成29年度(2017年度)の歳出決算額は、前年度と比較して2億円7,812万9千円増の44億8,194万8千円になりました。

その他

その他は、後期高齢者医療特別会計と下水道事業特別会計の合計です。

後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療保険制度の運営に必要な費用を経理するための会計で、平成29年度(2017年度)の歳出決算額は、前年度と比較して4,743万9千円増の5億4,780万5千円になりました。

下水道事業特別会計は、公共下水道の建設と管理を行うのに必要な費用を経理するための会計で、平成29年度(2017年度)の歳出決算額は、前年度と比較して4,916万3千円減の7億1,959万9千円になりました。

国民健康保険特別会計の赤字が解消しました。

国民健康保険特別会計の決算は、平成25年度(2013年度)以来4年連続で歳出が歳入を上回る赤字決算となっていましたが、国民健康保険税の収納強化や税率の見直しといった歳入確保策と、特定健康診査の推進やジェネリック医薬品の普及促進といった歳出抑制策を行うなど赤字の解消に取り組んだ結果、平成29年度(2017年度)の決算は5年ぶりの黒字となりました。

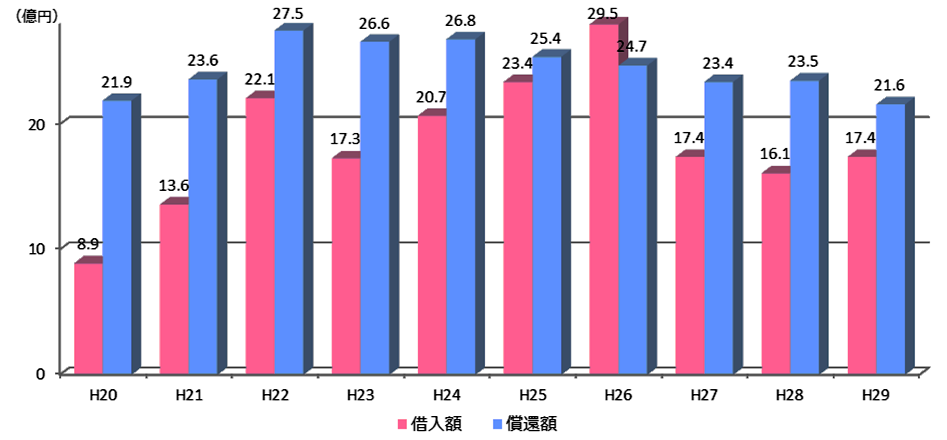

7 八街市の借金

借入と返済のバランスを保つことで、借入金の残高が過大にならないようにしています。

学校や道路などの公共施設を建設するのには多額の費用がかかります。また、これらの公共施設は一度建設すると何十年にも渡って使用されることになります。

そこで、建設費用の一部を借金で賄い、将来に渡って分割して返済することで、建設費用の調達を図るとともに、公共施設を使用する将来の世代にも建設費用の一部を負担していただくようにしています。

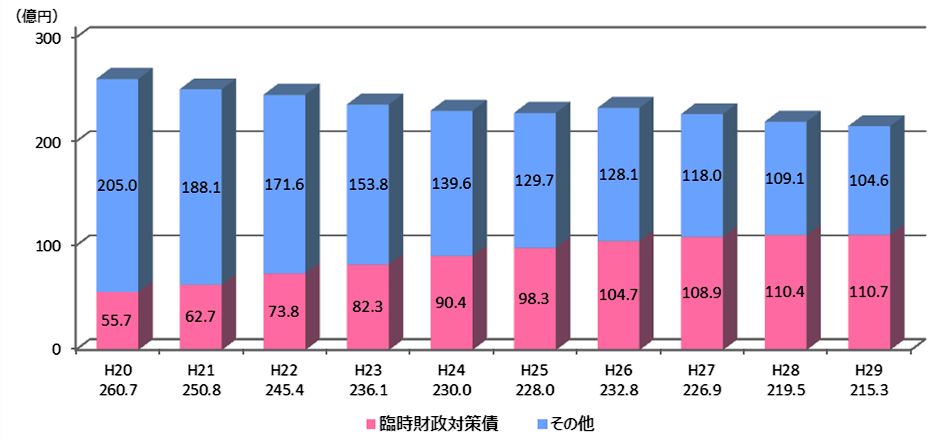

平成29年度(2017年度)は、榎戸駅整備やけやきの森公園用地の購入などの費用に充てるために17億4,430万円を借入れた一方、過去に借入れた借入金のうち21億6,009万円を返済したので、借入金の残高は、前年度と比較して4億1,579万円減の215億3,094万9千円になりました。

なお、市の借金のことを「市債」といいます。

- 市債の借入額と償還額の推移

- 借入額と償還額は、一般会計と全ての特別会計の合計です。

- 市債の現在高の推移

- 現在高は、一般会計と全ての特別会計の合計です。

- 臨時財政対策債とは、普通交付税の不足分を補うために借入れる、いわゆる赤字地方債と呼ばれるもので、その償還額の全額が普通交付税で手当てされます。

市民一人当たりの市債残高は30万3千円です。

平成29年度末(2017年度末)の市債の残高215億3,094万9千円を平成29年度末(2017年度末)の八街市の人口70,986人で割った市民一人当たりの市債残高は30万3千円で、前年度と比較すると3千円減りました。

市債の返済の一部は普通交付税で手当てされます。

国が推進する事業(最近では防災対策事業など)のために借入れる市債や、普通交付税の不足額を補う臨時財政対策債などは、その返済の全部又は一部が普通交付税で手当てされます。

平成29年度末(2017年度末)の市債の残高は、一般会計と全ての特別会計を合わせて215億3,094万9千円ですが、このうちの165億9,767万円(77%)が普通交付税で手当てされ、残りの49億3,327万9千円(23%)が市税や公共施設の使用料などの市の収入で返済していくことになります。

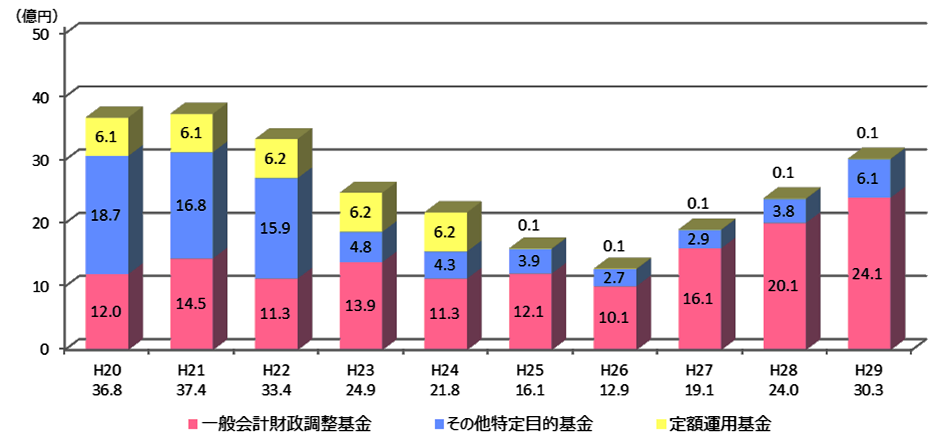

8 八街市の貯金

将来の財政需要に備えて貯金をしていますが、その残高は減少傾向にあります。

なお、市の貯金のことを「基金」をいいます。

その年度の支出はその年度の収入で賄うのが財政の原則ですが、大規模な事業を行う場合や災害が発生した場合、景気の急速な悪化により市税収入が減少した場合など、必要な財源が確保できないときがあります。そこで、そのような事態が生じた場合に備えて基金への積立を行っていますが、最近は慢性的に財源不足が生じているので、その残高は減少傾向にあります。ただし、ここ3年間は回復傾向にあり、平成29年度末(2017年度末)の残高は、前年度と比較して6億2,267万2千円増の30億2,583万2千円と、わずかに持ち直しました。

なお、過去10年間の基金の残高の推移は、次のとおりです。

- 基金の残高の推移

一般会計財政調整基金

財源が不足する場合に取り崩すための基金で、前年度と比較して3億9,963万3千円増の24億740万円になりました。

その他特定目的基金

将来建設を予定している公共施設の建設資金を積立てるなど、積立の目的が定められている基金で、その目的以外には使用することができません。八街市には、一般会計財政調整基金を除くと14の特定目的基金があり、その残高の合計は、前年度と比較して2億2,303万9千円増の6億803万2千円になりました。

定額運用基金

資金の貸し付けを行う場合の原資を積立てる基金で、八街市には2つの定額運用基金があります。

その残高の合計は、前年度と同額の1,040万円です。

市民一人当たりの基金残高は4万3千円です。

平成29年度末(2017年度末)の基金の残高30億2,583万2千円を平成29年度末(2017年度末)の八街市の人口70,986人で割った市民一人当たりの基金残高は4万3千円で、前年度と比較すると9千円増えました。

9 主な財政指標

八街市の財政状況を示す指標はいくつかありますが、そのうち主なものは次のとおりです。

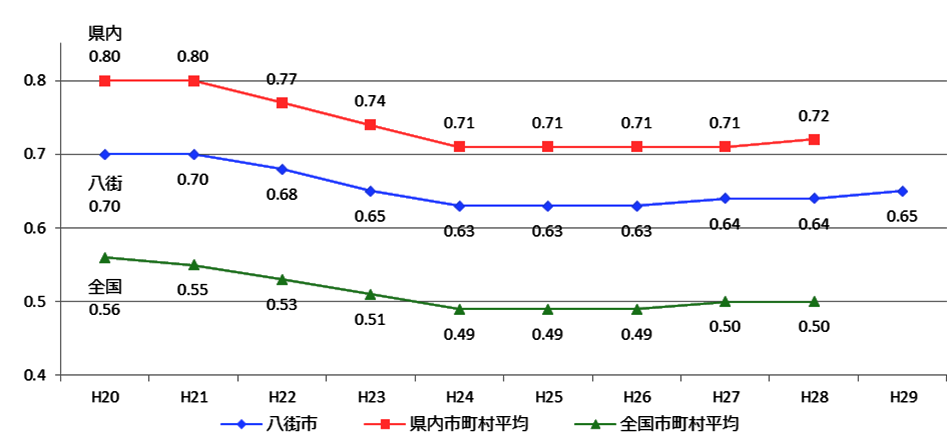

財政力指数

財政力指数とは、標準的な行政サービスを行うのに必要な経費に対して、市税などの標準的な収入がどれくらいあるのかを示す値です。

財政力指数が1を超えると標準的な収入で標準的な行政サービスに必要な経費を全て賄えるということになり、財政に余裕があるということになります。一方で、財政力指数が1を下回ると標準的な収入だけでは標準的な行政サービスの提供ができないので、不足分は普通交付税で措置されることになります。

平成29年度(2017年度)の財政力指数は、前年度より0.01ポイント上昇し、0.65になりました。

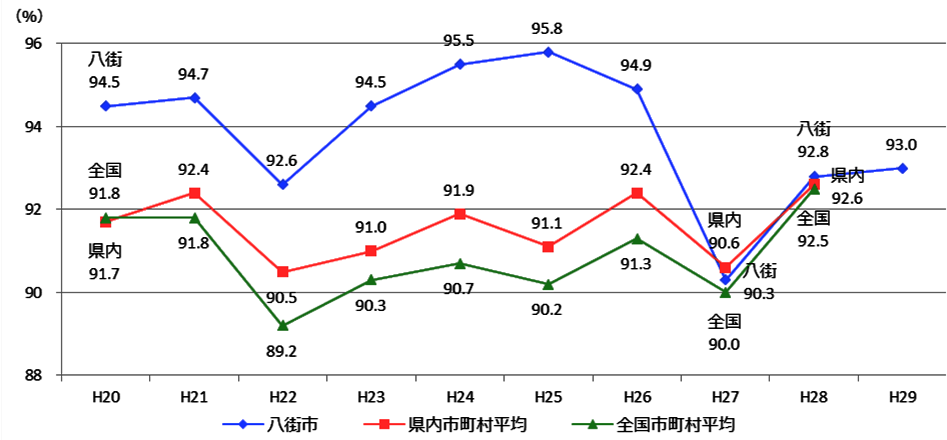

- 財政力指数の推移

- 県内市町村平均と全国市町村平均の数値は、単純平均によるものです。

経常収支比率

経常収支比率とは、市税などの経常的な収入のうち、どれくらいを人件費や扶助費、公債費などの経常的な支出に使ったかを示す値です。

この値が高い場合は、市税などの経常的な収入を公共施設の建設などの臨時的な支出に充てる余裕が少ないということになり、財政の硬直化が進んでいるということになります。反対にこの値が低い場合は、経常的な収入を臨時的な支出に充てる余裕が多いということになり、財政の弾力性が保たれているということになります。

平成29年度(2017年度)の経常収支比率は、前年度より0.2ポイント上昇し、93.0パーセントになりました。

- 経常収支比率の推移

- 県内市町村平均と全国市町村平均の数値は、加重平均によるものです。

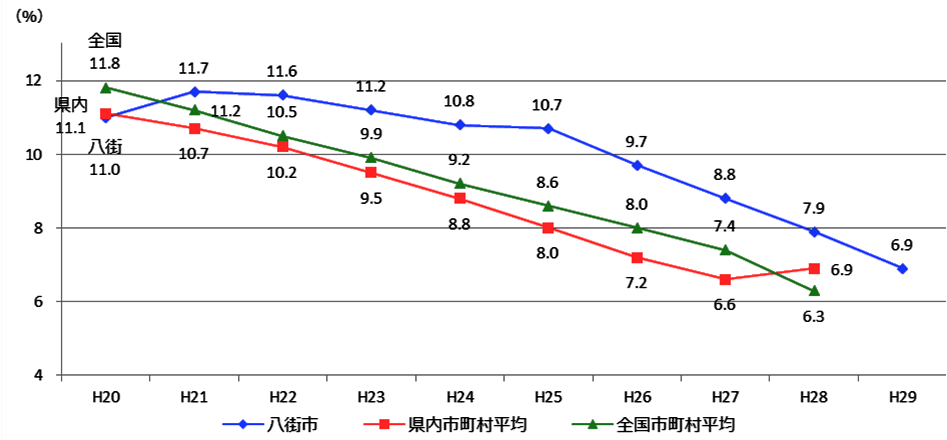

実質公債費比率

実質公債費比率とは、市の財政規模を表す標準財政規模に対する市債の返済額などの割合で、経常収支比率と同じように、この割合が低いほど財政の弾力性が保たれているということになります。反対に、この割合が高いと財政の弾力性を失っているということになり、25%を超えるようだと財政健全化計画を策定し、35%を超えるようだと財政再生計画を策定して、将来に向けた財政の健全化を図っていくことになります。

平成29年度(2017年度)の実質公債費比率は、前年度より1.0ポイント下降し、6.9パーセントになりました。

- 実質公債費比率の推移

- 県内市町村平均と全国市町村平均の数値は、加重平均によるものです。

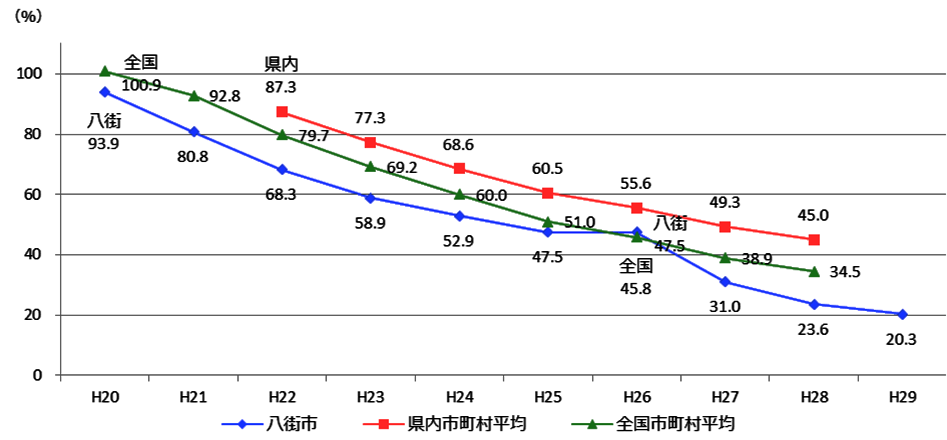

将来負担比率

将来負担比率とは、市の財政規模を表す標準財政規模に対する市債の残高などの債務の割合を示すストック指標で、この割合が高いほど将来の市の財政を圧迫する要因があるということになります。また、この割合が350%を超えるようだと、実質公債費率が25%を超える場合と同じように財政健全化計画を策定して、将来に向けた財政の健全化を図っていくことになります。

平成29年度(2017年度)の将来負担比率は、前年度より3.3ポイント下降し、20.3パーセントになりました。

- 将来負担比率の推移

- 県内市町村平均と全国市町村平均の数値は、加重平均によるものです。