本文

八街市の指定文化財 「こえっぱの弁天跡」「こえっぱの弁天の下総型板碑」

こえっぱの弁天

|

今では涸れ池に板碑だけがたたずむこの地には、江戸時代の頃に起きた悲しい話とともに、かつて弁天が祀られていたとの口碑が残されています。 「むかし、鹿島川へ注ぐ物井川上流の村(現在の千葉市いずみ地区辺り、上泉村とも)に住んでいた貧しい少女が佐倉の新地に売られましたが、勤めのつらさに耐えきれず、ひそかに逃げ出しました。 これが「こえっぱの弁天」と呼ばれるようになった起こりと言われています。

|

| ※こえっぱ:「越え端」「越えた場」村境の意。 板碑:板状の石板に梵字や題目を刻んだ石の塔婆。筑波地方で産出する黒雲母片岩等で造られた 「下総型」板碑と、秩父地方で産出する緑泥片岩で造られた「武蔵型」板碑がある。 口碑(こうひ):古くからの言い伝え。 柳沢牧・小間子牧:江戸幕府直轄の馬の放牧場。 浄星院:かつて、子ノ神社の下に所在したと伝わる寺院。 回向(えこう):冥福を祈ること。 弁財天:ヒンドゥー教の川の女神に由来。神仏習合により水に係わる「弁天信仰」として定着。弁天池(島)などのかたちで日本各地で祀られる。 |

|

|

|

市指定史跡「こえっぱの弁天跡」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

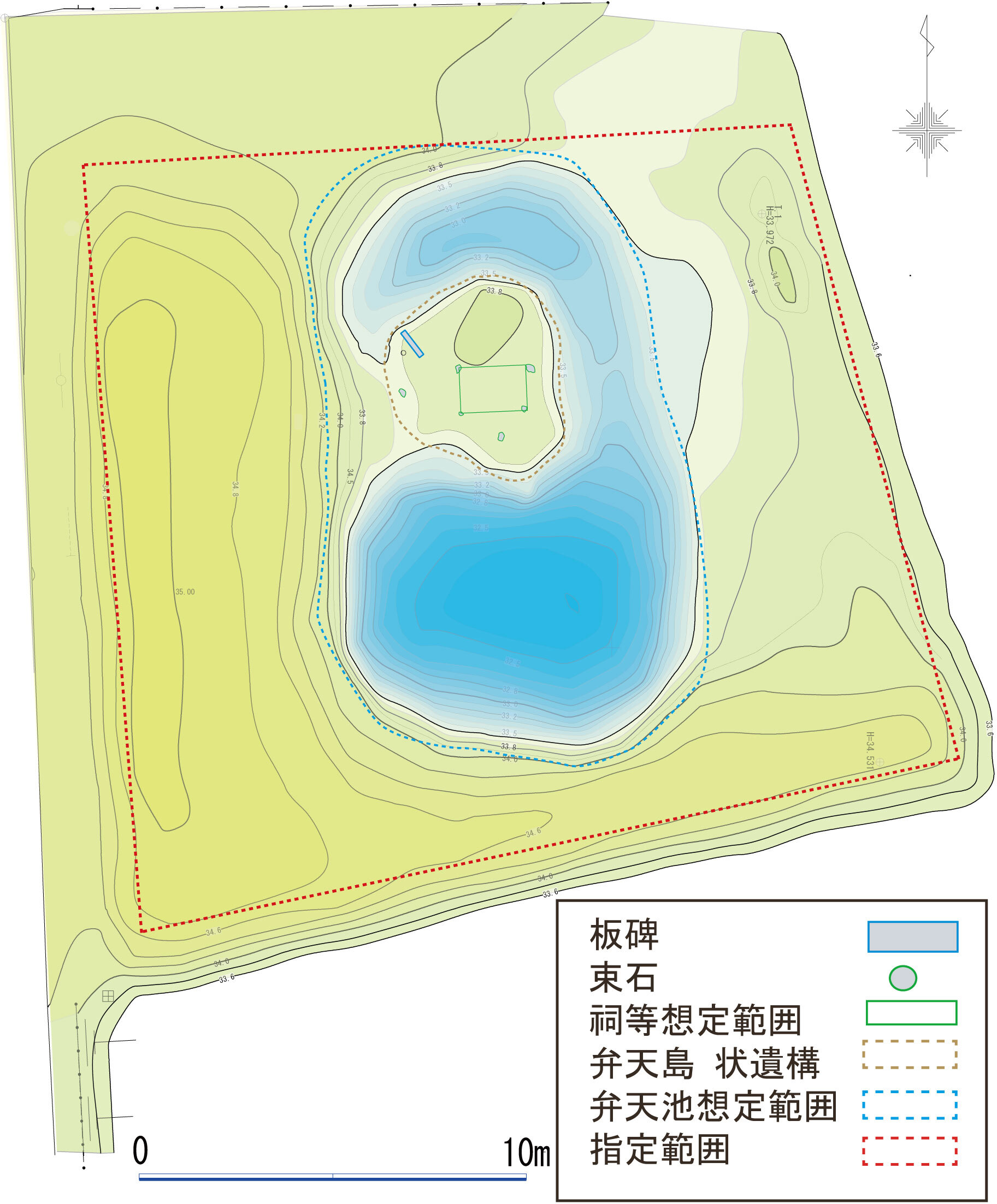

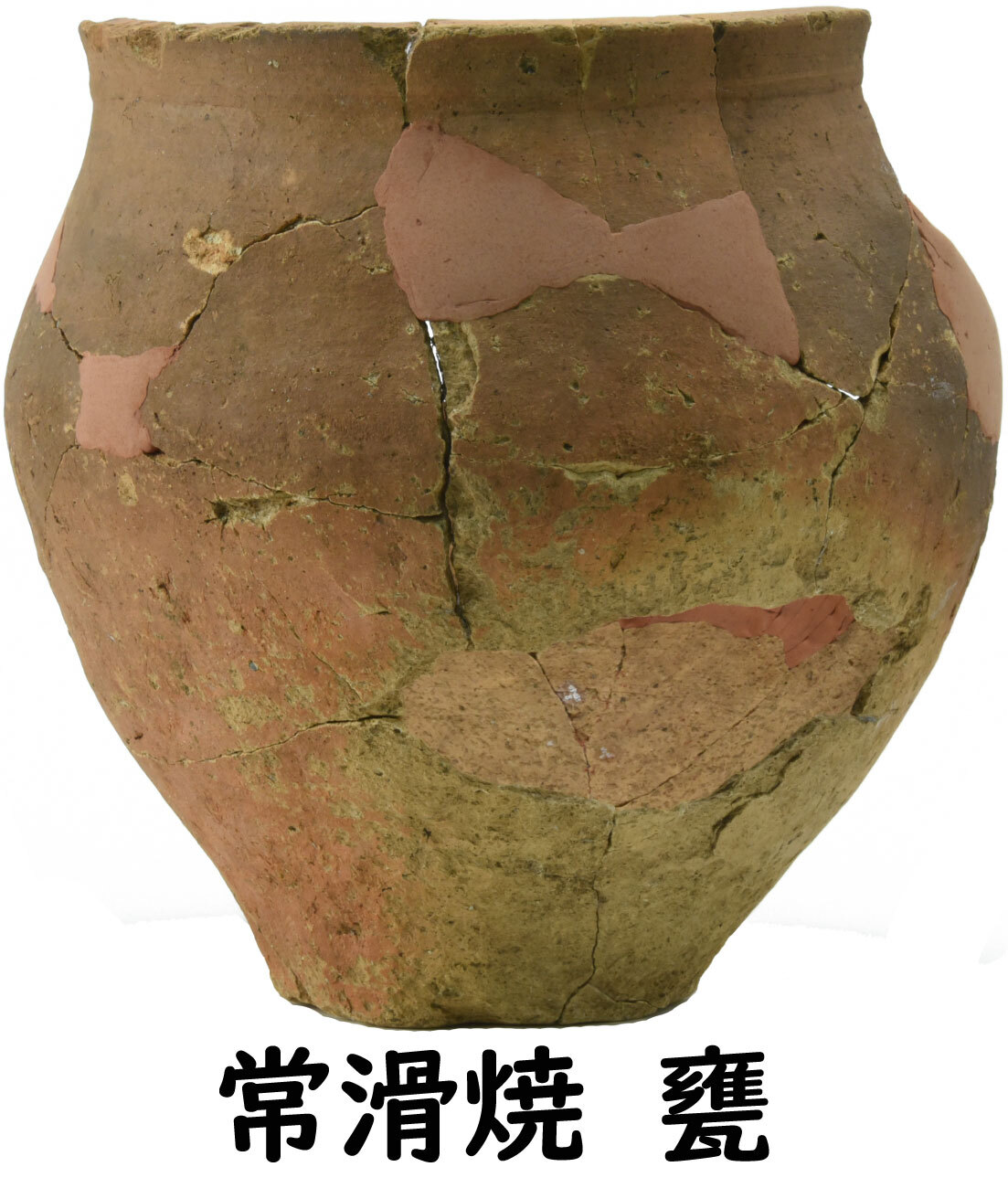

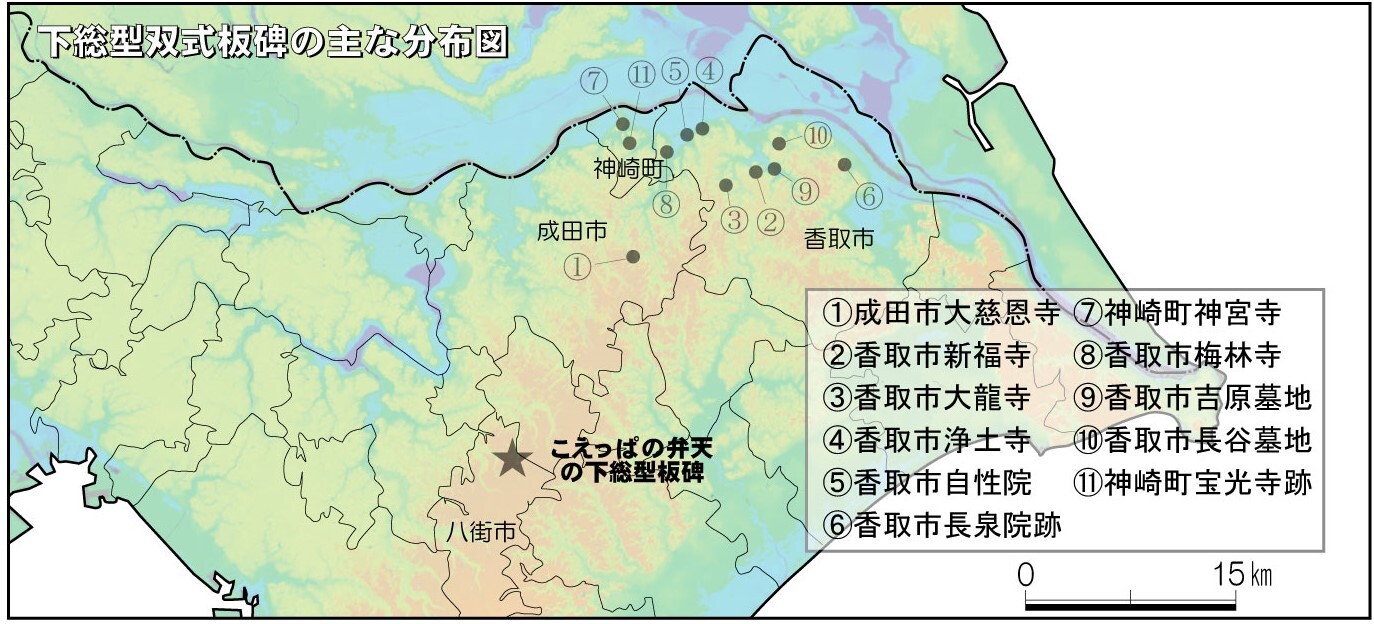

| 令和5年指定 員数:1ヵ所 面積360平方m こえっぱの弁天は、江戸時代にこの地で亡くなった娘を哀れみ、弁天を祀ったとの伝承が残り、永く信仰の対象とされた史跡ですが、今では板碑だけが残るのみで、弁天池の詳細は永く不明な状態でした。 令和元年に実施した学術発掘調査によって、上記の板碑は香取地域を中心に分布する「下総型双式板碑」で、十四世紀中葉~十五世紀前葉に制作されたものであることが確認され、板碑の西側には蔵骨器とも推察される常滑焼の甕や供物等を捧げたとみられる中近世の陶磁器も出土しました。加えて、島の中央付近からは建物の束石にしたとみられる礫(石)や、その周囲には仏や太夫等の土人形など、弁天を祀ったとされる伝承をうかがわせる遺構・遺物を検出しました。 また、「下総型」板碑が建立された一方で、史跡内からは秩父地域の石材で作られ、千葉県では東葛など県北西部を中心に分布する「武蔵型」の板碑片も出土しており、異なる文化圏が交錯する地域であったことも確認されました。 |

|

|

|

| これらの成果により、かつての「こえっぱの弁天跡」は、水を湛えた池の中の弁天島に小祠・板碑が建立された姿であったとみられ、本市域の中近世における文化圏や民間信仰のあり様を示す史跡として、歴史的に極めて重要な文化財であることが確認されました。 | |

市指定有形文化財(考古資料)「こえっぱの弁天の下総型板碑」

|

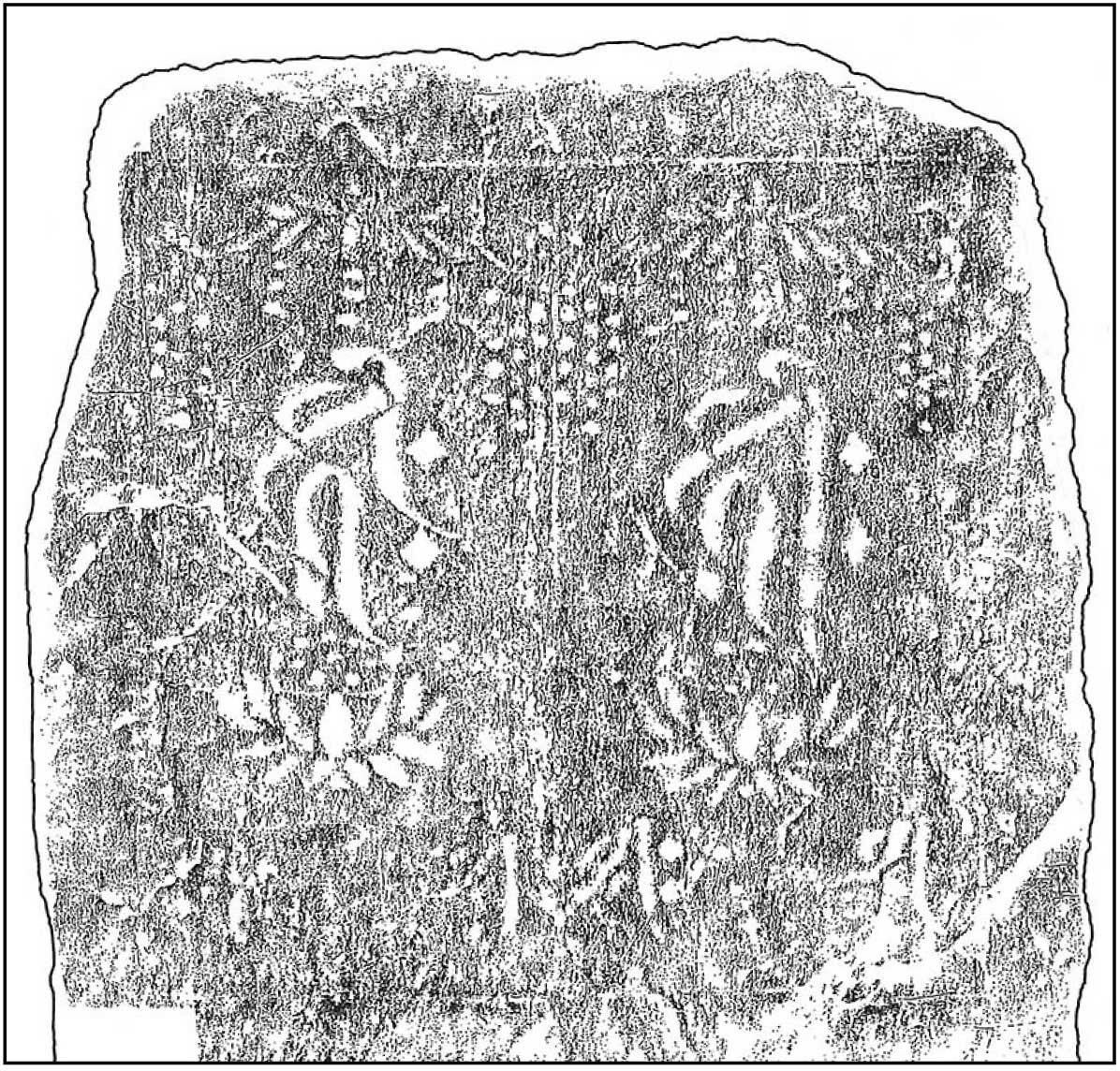

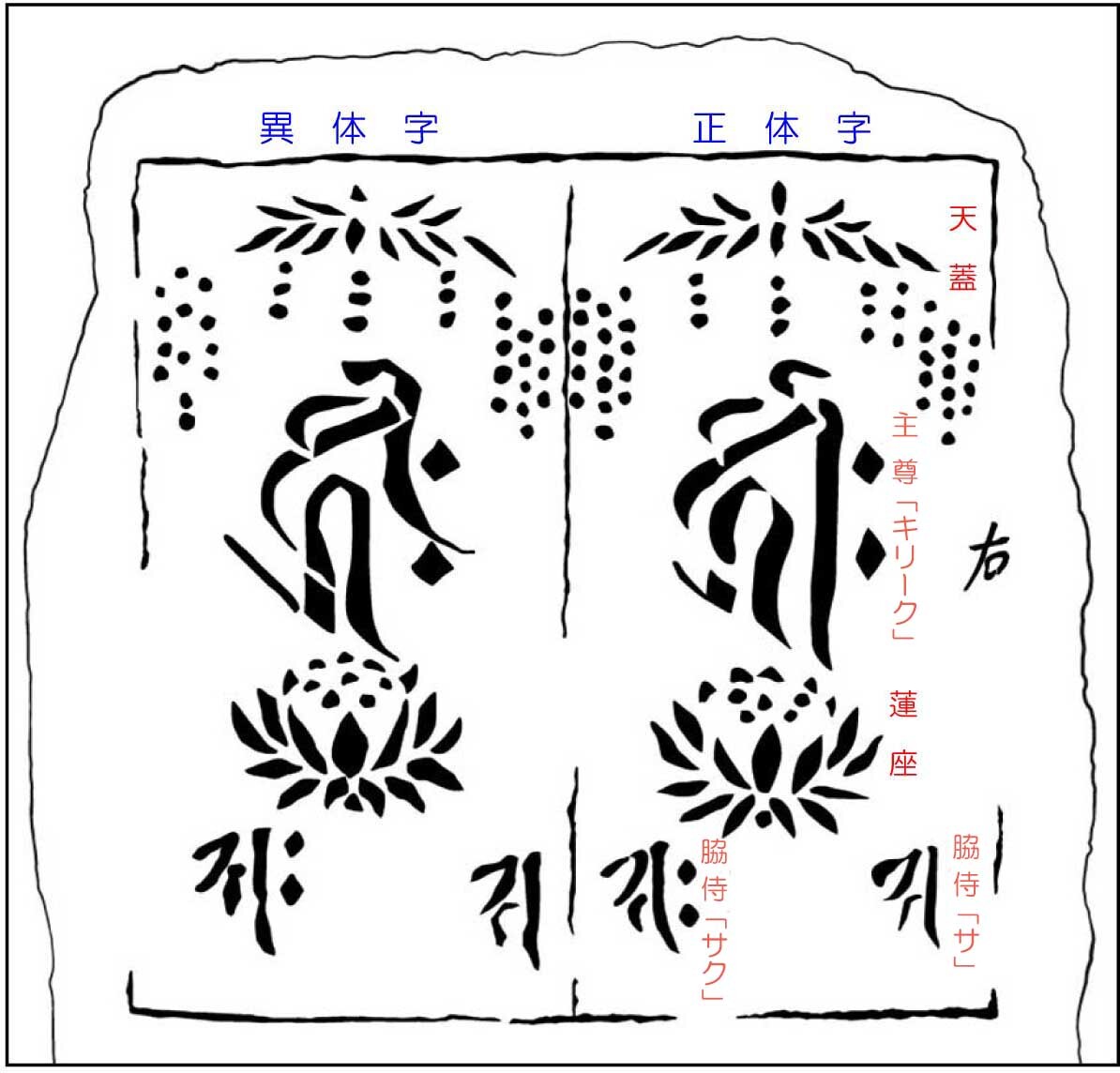

拓 本 |

|

|

|

令和5年指定 員数:1基 寸法:高さ94cm×幅72cm×厚さ10cm |

|

|

|

| 下総型双式板碑は永仁6(1298)年を初現として、17世紀前半まで香取市を中心に分布していきますが、正・異体字の「キリーク」種子を組合わせた双式板碑は南北朝期(14世紀中頃)以降に普及したとされています。この板碑は一部銘文が確認できるものの、紀年銘等を判読することはできませんでしたが、年代の明確な類似する双式板碑との比較から、14世紀中葉~15世紀前葉頃に制作されたものとみられます。 「こえっぱの弁天の下総型板碑」は八街市域最大・最古の板碑であり、香取地域を中心に分布する下総型双式板碑の南限に分布しており、中近世における本市古村の成立やその文化圏を考察する資料として極めて重要な文化財です。 |

|

| ※梵字(ぼんじ):古代インドのサンスクリット語で使用された文字。 種子(しゅじ):如来や菩薩などの仏尊を一つの文字や音で示したもの。梵字で表したものを「種字」とも表記する。 | |